En préambule, j’ai envie de te lire un extrait de Locus Solus de Raymond Roussel, qui décrit un dispositif qui rappelle un peu ton travail. Des insectes luminescents, appelés “émerauds” sont utilisés dans une machine pour produire de la musique aléatoire :

« Chaque patte, tendant à se mouvoir, subissait l’étreinte d’une minuscule guêtre de métal, soudée à une bielle actionnant un ensemble de roues couchées à plat dans le sens général de l’objet. […] Individuellement pourvus de six pattes donnant chacune sa note, les huit émerauds couvraient chromatiquement à eux tous cette étendue comprenant quatre septièmes majeures. En outre, édifié avec le concours d’un harmoniste éclairé, un prodigieux système frénateur de rouages inextricables, régentant les huit zones séparément et dans leur ensemble, s’opposait à la production de toute cacophonie sans exclure aucune combinaison rationnelle et analysable. […] Les résultats artistiques, dans leur pureté inattaquable, avaient l’imprévu souhaité ; souvent, sans souci de l’obstacle, des halos brillaient au-dessus de telle surface de carton, soulignant toujours par leur présence, due manifestement à quelque intime volupté auditive des exécutants, les meilleures périodes du concert. »

Ton travail croise une réflexion sur l’intelligence artificielle et une manière poétique d’inviter la nature (insectes, oiseaux…) au sein même de l’œuvre. Peux-tu nous parler de ton parcours, et de ce qui t’a conduit à t’intéresser aux processus génératifs, à l’intelligence artificielle et à développer une œuvre autour du biologique ?

J’ai fait du violon, du piano, et pratiqué d’assez loin les sampleurs, keyboards, avant de me former à l’informatique musicale au CIRM à Nice. Je m’intéressais déjà au génératif et au stochastique auparavant ; j’étais allé à Cologne rencontrer Karlheinz Essl, qui avait fait une librairie d’objets Max pour l’algorithmique en temps réel.

C’est grâce à Frédéric Voisin que j’ai commencé à explorer les réseaux de neurones artificiels. Je me suis acheté un bouquin à Zurich, avec du pseudo-code, et j’ai essayé de le porter dans Jitter. Ma première carte auto-organisatrice, un patch Max, était un moyen assez ludique d’explorer cette technologie en créant plusieurs dispositifs.

Il y a toujours un côté un peu magique quand la machine commence à générer des choses. Avant, j’utilisais des outils très déterministes ; les neurones sont un système plus souple, qui peut apprendre des choses de façon implicite, cela crée un autre type d’interaction, une autre façon de faire de la musique, dans une approche plus expérimentale. Bien sûr, il y a une fascination des outils au départ, le côté “ghost in the machine”, car cela touche à la question du vivant, d’une vision matérialiste du monde. Dans notre expérience personnelle, on dissocie monde physique et monde mental ; même si on sait très bien que ce n’est pas le cas, on a du mal se défaire de cette idée. Mon travail sur ce type d’algorithmes va dans ce sens-là : chercher à quel moment la matière inerte devient vivante, essayer de comprendre les mécanismes qui sont derrière. C’est ce qui a conduit au passage vers le biologique dans mon travail.

Au début, ce qui m’intéressait dans les algorithmes biomimétiques, c’était justement leur comportement biologique, ce sentiment d’être face à quelque chose qui a sa propre volition. Et aussi la question du rapport d’une masse inerte (ordinateur) et une masse biologique qui donne naissance à un comportement plus sophistiqué, un phénomène d’émergence. J’essaie de comprendre ce passage de l’un à l’autre, dans le cas d’un ordinateur ou dans le cas d’insectes qui se synchronisent, ou de moustiques en symbiose avec une machine. Les phénomènes d’intelligence collective (chez les fourmis, les abeilles, les lucioles, les criquets), le vivant comme processeur qui entend, répond, donne naissance à un système hybride entre machine et vivant, m’intéressent particulièrement. J’ai changé la matière mais les questions sont restées les mêmes.

Lesquels de tes travaux utilisent des neurones artificiels ? Pour quelles raisons as-tu eu recours à ces outils ? Qu’est-ce qui caractériserait selon toi ton utilisation de ces techniques ?

Fred Voisin avait déjà travaillé avec des perceptrons, des MLP, dans ses travaux antérieurs. Moi, j’avais plutôt travaillé avec des cartes auto-organisatrices, dont le principe est assez différent : le perceptron passe par un apprentissage supervisé (on fournit une entrée et une sortie, et on associe les deux), alors que pour une carte auto-organisatrice on ne fournit que des entrées, et on observe la topologie de la carte une fois les informations triées. Ce qui m’intéressait, c’était de travailler sur les architectures elles-mêmes, de faire des essais.

J’ai fait plusieurs expériences en variant l’architecture du réseau, et aussi en travaillant sur des réinjections. C’est une intuition que nous avions eue avec Fred Voisin, pour créer un système dynamique, qui peut s’auto-exciter et donc se développer dans le temps. Ma première pièce utilisant cette technique fut For Alan Turing (2004), pour deux pianos virtuels et électronique live. Un piano virtuel, diffusé par les haut-parleurs à la gauche de la scène, imitait un autre piano virtuel situé à droite, tandis qu’un exécutant influençait le comportement du réseau en jouant sur le taux d’apprentissage.

Le but était de faire du réseau de neurones une sorte d’instrument de musique. A cette époque-là, j’étais très intéressé par l’idée de composer avec des comportements. Je parlais « d’éthomusicologie », pour lier l’éthologie, qui étudie les comportements animaux, à la musicologie. J’appelais « agents » les systèmes génératifs créés par les cartes auto-organisatrices avec réinjection. J’ai d’abord fait interagir deux agents, dans For Alan Turing, puis une dizaine pour Caresses des marquises (2004) et jusqu’à presque 300 dans Last manoeuvres in the dark (2006), où on retrouvait ainsi au niveau méta ce qui se passait dans chaque carte auto-organisatrice. Pour que cela fonctionne, un informaticien a tout reprogrammé en C, optimisé, changé de plateforme, et nous l’avons fait tourner sur des Calao, qui étaient un peu les Raspberry Pi de l’époque.

L’évolution passait aussi par les informations fournies au réseau : des notes MIDI pour For Alan Turing, différents modes de synthèse additive, des samples, de l’analyse-resynthèse (PSOLA) pour Caresses des marquises et la Symphonie des machines.

Mon dernier projet en date avec les neurones artificiels s’est fait avec Daniele Ghisi à l’IRCAM, dans le cadre d’une pièce de théâtre de Jean-François Peyret autour de Frankenstein de Mary Shelley. Jean-François Peyret s’est demandé ce que pourrait être le mythe de Frankenstein aujourd’hui, à l’heure de l’intelligence artificielle, du projet Blue Brain à l’EPFL de Lausanne… c’est un projet qui mêle science et philosophie. On voulait que la musique soit entièrement générée par une machine, sans compositeur humain.

Daniele Ghisi travaille beaucoup avec la musique algorithmique, en se basant sur des corpus. Nos sources sonores étaient variées, issues de l’époque de l’univers de la mise en scène : des lieder pour voix et piano, des anthologies de musique noise, des bandes-sons de films, des voix parlées issues de livres audio… On voulait créer des contenus sonores monstrueux, entre-deux, à la fois réalistes et impossibles. Dans notre recherche des algorithmes qui pourraient nous être utiles, nous avons travaillé avec une start-up italienne qui développe des algos de deep learning pour la musique (par exemple, pour générer des accords de guitare par transcription automatique). On s’est décidés pour un algo, SampleRNN, une architecture basée sur un LSTM, qui permet de faire des prédictions de séries temporelles. On peut utiliser ça par exemple à partir d’une courbe d’actions en bourse, et ça marche aussi avec une onde audio : il s’agit de prédire au temps n+1 le prochain point de la courbe, de façon itérative.

Aujourd’hui, le travail est beaucoup plus facile que lorsque j’ai commencé à travailler sur ces outils : tu peux télécharger en cinq minutes des bouts de codes sur Github. Avant, il n’y avait que des codes LISP. Le hardware compte aussi : à l’IRCAM, on a pu faire tourner le programme sur des GPU, des cartes graphiques très chères qui ne font que ça. Nous avons travaillé avec Theano, sorte de langage script qui appelle des fonctions C dans Python, et là encore l’environnement de programmation est beaucoup plus convivial que ce que j’ai connu auparavant. Mais les architectures ne sont pas radicalement différentes de celles des années 80, simplement plus efficaces. Finalement, on est encore dans quelque chose d’artisanal, de tâtonnant, d’expérimental. Et c’est ce qui est intéressant pour l’utilisation artistique.

Dans son livre Intelligence dans la nature, Jeremy Narby parle de notre incapacité à trouver une juste définition de l’intelligence car nous tenons, plus ou moins consciemment, à en faire le propre de l’homme (comme nous tenons aussi tant à le faire pour la créativité). Mais il décrit de nombreux exemples d’intelligence chez les animaux, les végétaux, même les bactéries. Quelle serait ta définition de l’intelligence ?

Je n’ai pas réellement de définition, et c’est même au cœur de tout mon travail. J’en ai une conception très large. Je donne parfois l’exemple d’une rivière : même dans le passage d’une rivière dans un paysage, il y a une forme d’intelligence car il y a une optimisation, fût-elle passive. C’est un peu radical comme conception… Holistique, en quelque sorte. Il s’agit pour moi d’observer comment l’intelligence émerge depuis l’interaction avec l’environnement.

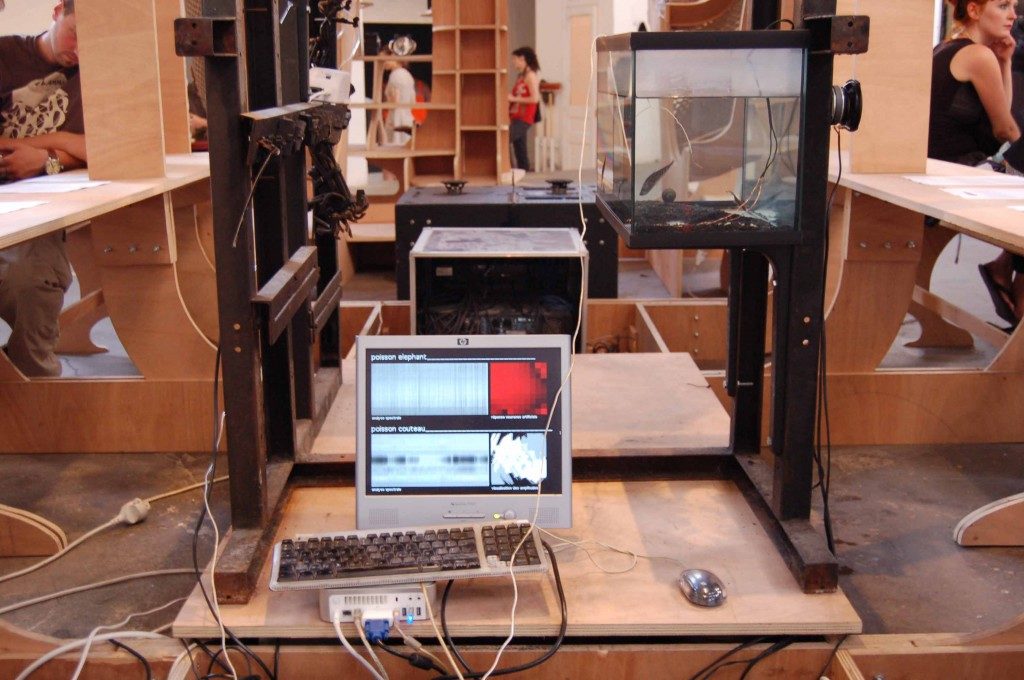

Après le conservatoire, j’ai fait des études de philosophie cognitive à l’Institut Jean-Nicod à l’EHESS, ce qui m’a sensibilisé à ces questions du rapport entre philosophie de l’esprit et neurosciences. C’est ce qui m’a réellement amené à travailler dans le biologique. L’un des intervenants avait parlé de bioacoustique en étudiant les sons des poissons. Ça m’avait fasciné, et pour une exposition à la Sous-station Lebon à Nice, j’ai proposé un projet de communication par le son avec des poissons. C’était une petite installation où un réseau de neurones interagissait avec des poissons dans un aquarium, en essayant d’établir une communication avec eux. C’était ma toute première pièce avec du vivant.

J’ai été très influencé par les théories de la boucle sensori-motrice, la perception active, l’idée que nous sommes dans une boucle avec notre environnement, que l’environnement fait partie de notre système cognitif. La pensée n’est pas dans la tête d’un individu mais dans son interaction avec son environnement. C’est ce que j’essaie d’illustrer avec le dispositif de Truce: Strategies for Post-Apocalyptic Computation (2009), où un moustique accorde la fréquence de son battement d’ailes à de la musique indienne traditionnelle dhrupad.

Certains artistes ou musiciens ont-il joué un rôle de déclic pour toi sur le sujet de la création générative ? A contrario, est-ce que tu te “retrouves” dans le travail de certains artistes actuels ?

Il n’y a pas eu de déclic véritablement dans le domaine artistique. Je n’ai jamais été très inspiré par les artistes rattachés au bio-art, les gens comme Eduardo Kac ou Garnet Hertz, par exemple sa pièce où un cafard contrôle un robot. C’est intéressant, mais ça ne me touche pas vraiment. J’aime des artistes comme Christoph Büchel, ou Pierre Huyghe, qui, lui, utilise un peu du vivant. L’approche par Pierre Huyghe de l’interaction avec le vivant me semble bien plus inspirante que Stelarc ou le lapin fluo… Le bio-art me semble déjà un mouvement presque historique, d’une différente génération. Je me sens loin aussi de l’art dit numérique…

Trouves-tu ton inspiration dans tes lectures ?

Je lis beaucoup de science. En ce moment, je lis Informatique céleste de Mark Alizart. Je lis aussi Métamorphoses de l’intelligence de Catherine Malabou, sur la plasticité : c’est un peu comme quand on pensait que la génétique déterminait plein de choses, alors que maintenant on sait que le code génétique n’est qu’une sorte de base et que l’épigénétique est presque plus importante. Le cerveau c’est un peu la même chose : on pensait que c’est déterminé avec les neurones, mais en fait la plasticité joue un rôle majeur ; le cerveau est en constante réorganisation.

Sinon, j’adore la science-fiction. Par exemple, il y a cette trilogie de Liu Cixin, surtout le premier, Le Problème à trois corps, que j’ai beaucoup aimée. J’aime bien aussi Neal Stephenson, et bien sûr les classiques, Stanislas Lem, Isaac Asimov… En fait, j’aime quasiment tout en SF.

Y a-t-il une dimension politique dans ton travail ?

Implicitement, oui. Mais je me méfie de ça. Lorsque j’ai fait des pièces en collaboration avec Ali Momeni, il avait envie d’introduire plus clairement un discours politique. Mais je trouve que la dimension politique gagne à s’imposer d’elle-même. Il ne suffit pas de mettre un slogan sur une pièce pour qu’elle devienne politique, c’est ce qu’il y a de pire.

Mais mes pièces utilisent directement du vivant, manipulent la biomasse. Où sont les limites ? Si je reçois un mail d’une personne choquée parce qu’elle a vu un moustique attaché dans mon installation, elle est là pour moi la dimension politique.

Quels sont tes projets actuels ? Y a-t-il de nouvelles questions auxquelles tu aimerais te confronter ?

J’ai un projet autour des fourmis : je suis retourné au Brésil l’été dernier, dans la forêt amazonienne, pour étudier les fourmis légionnaires. Ce sera un travail visuel, impliquant une recherche sur les phéromones, impressions de traces de fourmis et de la vidéo, mais sans dimension sonore pour l’instant.

J’ai aussi entamé un travail avec des laboratoires de neurosciences de Paris et Chicago sur la neuro-physiologie des oiseaux et des souris.

Les questions restent les mêmes : on n’a jamais de réponse. Mais maintenant, je poursuis une dynamique déjà amorcée par mes précédentes pièces, par les liens déjà créés avec certains laboratoires. Même si je ne peux pas les formuler très clairement, et que je n’ai pas envie de les formuler, les questions sont présentes, et je veux faire naître des questions similaires dans l’esprit de celui qui regarde l’œuvre. Si j’avais les réponses, j’écrirais plutôt un bouquin, ces moyens d’expressions sont plus adaptés.

(Propos recueillis en février 2018)