Pourriez-vous décrire votre parcours, et notamment ce qui vous a conduit à vous intéresser aux questions liées à l’informatique musicale et à la création algorithmique ?

Quand j’étais étudiant à l’Université de Montréal, au début des années 70, j’ai fait partie, avec deux autres camarades, d’un petit groupe de travail et de recherche autour de l’informatique musicale. C’est par là que j’ai connu, entre autres, Musiques formelles de Xenakis, et aussi les travaux de Jean-Claude Risset. Nous avons étudié tout cela ensemble. Ce groupe avait été formé à l’initiative de l’un de nous trois, qui avait fait des études d’informatique et était introduit au Centre de calcul, ce qui nous a permis de bénéficier d’heures de calcul pour faire de la synthèse sonore et diverses expériences. Nous organisions un colloque annuel pour faire connaître aux étudiants et aux professeur de la Faculté les possibilités de l’informatique musicale, alors peu connues et très « exotiques ». Nous sommes également allés rendre visite à Max Mathews, au laboratoire Bell. Il nous a très généreusement consacré une journée entière, et nous sommes revenus avec un paquet de cartes perforées, MUSIC V, des documents de Jean-Claude Risset, son Catalogue, des enregistrements…

J’ai appris à programmer à ce moment là, en FORTRAN. J’ai réalisé P-A, une composition stochastique pour huit voix parlées, qui a été interprétée à la Faculté de musique. Nous en avons fait en parallèle une version informatique, avec l’aide de MUSIC V réalisant de la synthèse simili-vocale. Cette pièce était un vaste crescendo de phonèmes de plus en plus variés, généré par des algorithmes qui contrôlaient l’apparition dans le temps et l’intensité des phonèmes pour les huit voix.

Après avoir quitté le Canada, j’ai étudié pendant une année à Utrecht, à l’Institut de Sonologie. Puis je suis allé à Paris, auprès Xenakis, qui enseignait alors à l’Université Paris I. La part la plus concrète de son enseignement se trouvait déjà dans Musiques formelles et dans ses divers articles ultérieurs, mais il digressait aussi de manière très intéressante, en particulier sur la philosophie grecque ancienne. L’année suivante, j’ai effectué un stage à Marseille avec Jean-Claude Risset, au campus Luminy de l’Université d’Aix-Marseille. De retour à Paris, j’ai ensuite fait un doctorat à Paris I sous la direction de Xenakis.

Quelle était votre approche de la musique algorithmique à cette époque-là ?

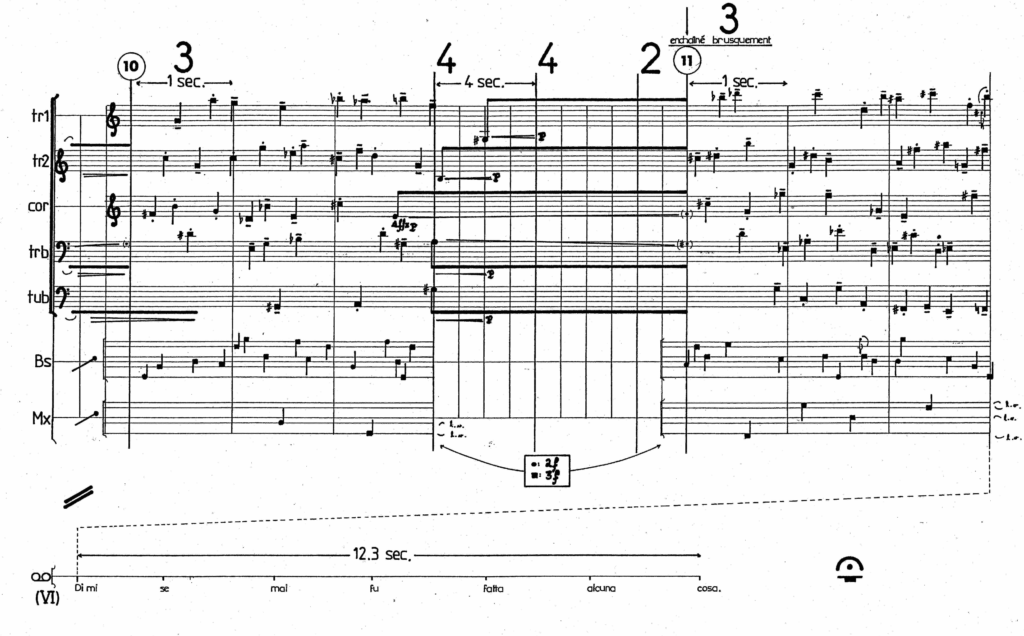

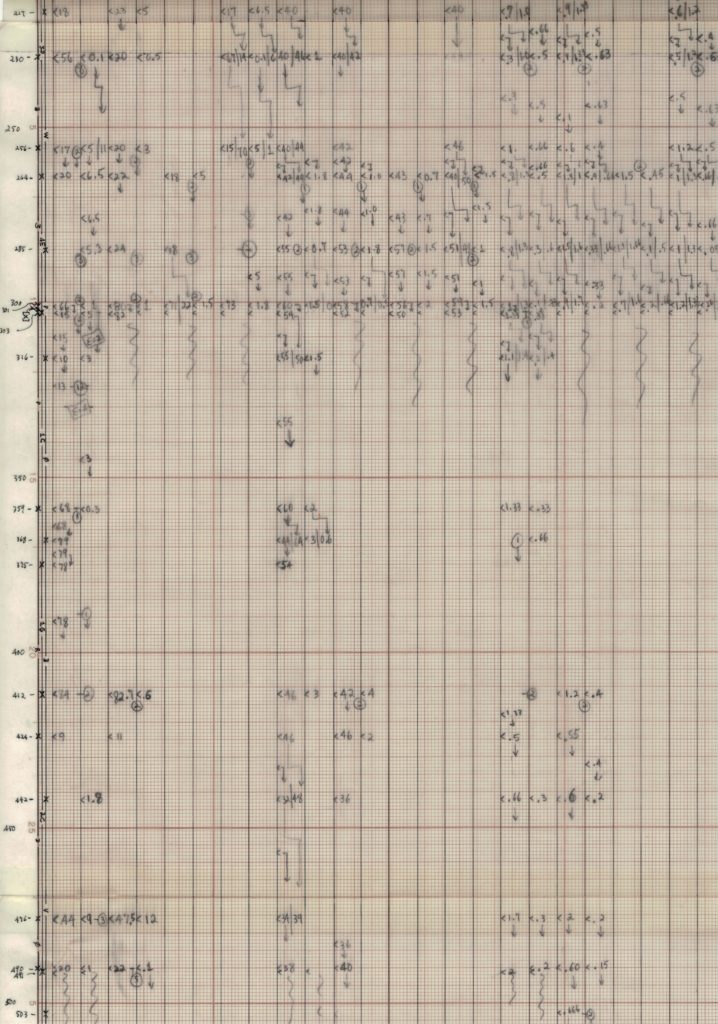

J’avais déjà un peu composé avant d’entrer à l’université, des musiques de scène, des arrangements de chansons… Mais c’est pendant mes études de musique, avec ce groupe d’amis, que j’ai commencé à m’intéresser à la possibilité de créer des pièces algorithmiquement, principalement grâce à Xenakis. Comme beaucoup à l’époque, j’ai assez longtemps nourri des ambitions globalisantes dans ce domaine, avec la prétention déraisonnable de créer une sorte d’environnement universel. Et même plusieurs… pourquoi pas ! Dans la réalité, pas à pas, cela s’est concrétisé par des programmes spécifiques, des utilitaires qui m’aidaient à composer des fragments de pièces, etc. Par exemple, dans une pièce que j’ai composée à la fin des années 70, avant une période de retour au Canada, pour quintette de cuivres et un percussionniste, plusieurs segments ont été composés avec des algorithmes stochastiques. La pièce s’intitule Di mi se mai… (Dis-moi si jamais…) et cite des extraits des cahiers de Léonard de Vinci. Certaines sections sont directement produites par des algorithmes stochastiques, qui déterminent par exemple des points aléatoires dans le temps afin d’y placer les mots des fragments de textes choisis. C’est sans doute ma pièce la plus satisfaisante de cette époque-là.

C’est dans le cadre de ma thèse que j’ai entrepris une recherche plus approfondie sur la stochastique et publié notamment un article, Une panoplie de canons stochastiques, où j’ai théorisé, et surtout rassemblé et commenté différents algorithmes qui me semblaient musicalement utiles. Panoplie, canons, tout cela est typique du vocabulaire de Xenakis… Ce qui me motivait dans ce travail, c’était qu’un approfondissement de la stochastique permet de surpasser largement l’utilisation des générateurs aléatoires bruts accessibles dans les langages informatiques. Il s’agit bien d’outils donnant accès à une matière extrêmement plastique, qu’on peut modeler, en variant les fonctions probabilistes et leurs paramètres, pour créer des ensembles de points et textures sonores très variés…

Puis, avec le soutien de Jean-Claude Risset, j’ai commencé à travailler à l’IRCAM, d’abord pour des contrats courts, puis dans un poste d’assistant musical, ou de réalisateur en informatique musicale (RIM) comme on dit aujourd’hui. C’était un travail très prenant, souvent contraint par des échéances serrées. J’ai rédigé alors une analyse d’Inharmonique de Risset (Rapport IRCAM n° 26, 1980), qui a été bien accueillie, et est encore citée aujourd’hui, constituant un exemple de méthodologie suivi par plusieurs autres auteurs par la suite.

Dans mes premières années à l’IRCAM, j’ai réalisé une pièce électroacoustique très ambitieuse pour bande quatre pistes, Les portes du sombre Dis, qui constitue une sorte d’aboutissement de mes travaux de l’époque. Il s’agit d’une longue pièce assez austère, un cycle pouvant se jouer dans un sens ou dans l’autre, où j’ai utilisé beaucoup de fonctions stochastiques. Des nuages de sons synthétisés par un algorithme de modulation de fréquence (FM) étaient totalement contrôlés stochastiquement, à la fois pour la densité des événements dans le temps, leurs durées, fréquences, indices de modulation, amplitudes, positions spatiales et déplacements dans 360°, le tout dans des plages de variations allant de l’échelle du micro-son jusqu’à de longs « fuseaux » de plusieurs minutes.

Votre travail de RIM vous conduisait-il plutôt à travailler sur de la synthèse ou sur de l’algorithmique ?

Surtout la synthèse, les traitements sonores, et le mixage. Les compositeurs arrivaient souvent avec des idées assez précises ou des partitions quasiment finies. Il est arrivé que certains soient plus ouverts à l’algorithmique, mais très marginalement. J’ai notamment souvenir d’une longue collaboration avec Gilbert Amy, pour une pièce qui s’appelait La variation ajoutée. Par exemple, plusieurs groupes d’instruments devaient suivre des tempi indépendants, et j’avais réalisé une petite simulation qui prévoyait les instants synchrones parmi les différents tempi. Au début de cette collaboration, je lui avais aussi proposé divers formalismes plus ambitieux, mais il ne les a pas exploités.

Avec Pierre Henry, à titre d’exemple fort différent, le travail a consisté à préparer des outils de synthèse et traitement en temps réel, avec lesquels il a enregistré à l’IRCAM des heures de bandes qu’il a ensuite exploitées chez lui selon ses méthodes et dans son environnement habituels.

Puis, dans les années 1990, j’ai été appelé par Gilbert Amy, alors directeur du CNSM de Lyon, pour y créer et diriger SONVS, le département d’électroacoustique et d’informatique musicale, avec Philippe Manoury. J’y suis resté une vingtaine d’années, durant lesquelles j’ai presque totalement cessé de composer, faute d’opportunités concrètes et de temps. Vers la fin de cette période, je suis revenu à la composition par une courte pièce pour flûte seule, Du jour, la nuit (publiée chez Lemoine).

Pendant mes années d’enseignement à Lyon, j’ai traité à-peu-près également de sujets de synthèse et traitement sonores, d’introduction au traitement du signal, et de programmation. Mais mon intérêt principal s’est graduellement tourné vers la programmation symbolique, en l’occurrence dans le langage LISP. Je m’intéressais donc davantage à des processus formels contrôlant des événements musicaux. Cela s’est traduit, en plus d’un grand nombre d’exemples de techniques de programmation, par des algorithmes que j’utilisais dans mes cours à titre de démonstrations musicales, parfois embryonnaires, parfois plus élaborées. J’ai créé pendant ces années des algorithmes que j’utilise encore. Ces exemples de cours se retrouvent souvent dans mes Constructions actuelles, réalisées en MIDI. Dans cet enseignement, j’utilisais CLCE (du groupe lyonnais GRAME), qui permettait l’accès de LISP à la norme MIDI en temps réel ou différé. Maintenant que CLCE n’a pas été maintenu dans des environnements plus récents, j’ai écrit moi-même ce qu’il me faut pour lier LISP à MIDI.

Travailler en MIDI, et non plus en synthèse ou traitement sonores, est pour moi le résultat d’un long processus. Mes premières Constructions étaient réalisées de manière très « intégriste », et sont peut-être à peine audibles. Je les ai qualifiées de pièces amusicales. Mais elles ont marqué mon intention d’un retour à la composition.

Un tournant s’est opéré au moment de ma Construction 040, constituée de treize miniatures. J’y ai exploité un algorithme qui projette des structures fractales sur des axes perpendiculaires (du temps et des hauteurs), comme des ombres portées, ce qui détermine des points symbolisant des rythmes, des durées, des hauteurs. À l’origine, c’était aussi un exemple de cours. J’ai alors franchi un pas en utilisant cet algorithme de façon beaucoup plus libre que ce que je faisais auparavant, sans forme ou organisation globale prédéterminée. J’ai alors renoncé à beaucoup de choses, des illusions que j’avais depuis mes débuts, notamment celle de toujours composer de façon minutieuse et justifiée. J’ai aussi accepté, cette fois-là, de me satisfaire de miniatures, pas trop ambitieuses : varier ces pièces, leur trouver un ordre… Généralement, je me permets aussi maintenant, sans scrupules, de corriger ce qui m’est fourni par les algorithmes. Dans une certaine limite, bien sûr, sinon cela deviendrait absurde.

En pratique, je procède maintenant un peu comme en acousmatique, sauf que je manipule des pistes MIDI réalisées algorithmiquement, et non des objets sonores (sons concrets ou de synthèse, au sens de Pierre Schaeffer). Mais j’applique à ces pistes des moyens typiquement électroacoustique ou acousmatiques, dans un logiciel approprié : mixages, montages, modifications, imbrications, permettant d’élaborer une pièce plus vaste à partir d’éléments parfois relativement réduits. Cela me permet de conjuguer la rigueur et le contrôle des algorithmes, avec la liberté d’agencer, de couper, d’insérer… Je ne cherche plus à ce qu’un algorithme produise systématiquement un mouvement entier, ou même pas forcément un résultat immédiatement musical. Je reste ouvert à des développements imprévus, des idées inspirées par le fil du travail lui-même.

Vos travaux actuels sont délibérément minimaux et auto-produits. Envisagez-vous de « réconcilier » votre recherche formaliste avec les sons concrets ou de synthèse, ou avec la rencontre de musiciens de chair et d’os ?

Le piano MIDI est d’une certaine manière un pis-aller. Un pianiste dira que le son du piano n’a rien de neutre, qu’il n’y a rien de plus connoté, mais je le vois avant tout comme une machine à faire entendre des notes, ce qui est bien sûr une vision réductrice. La note, c’est un petit objet rond, fini, qui affirme son unité, son essence d’atome musical. Et la musique, selon la formule consacrée, se déroule ensuite « entre les notes ». Tandis que, lorsqu’on fait de la synthèse sonore, on entre parfois tellement profondément, si loin à l’intérieur du son, qu’on peut s’y noyer avant d’atteindre la musique. Je pense que ce n’est pas le cas, même avec seulement deux ou trois simples notes. J’en suis donc revenu à faire « de la musique de notes », ce que j’aurais considéré comme presque anachronique auparavant, lorsque je travaillais davantage et quasi exclusivement sur la synthèse et le traitement sonores. Le piano MIDI est peut-être un medium limité, mais il permet, sans prétention aucune, la projection dans la réalité de mes algorithmes, et de ma méthode de travail. Et si l’on songe, par exemple, à Domenico Scarlatti, on voit qu’il y a déjà beaucoup de musique à faire avec un clavier…

Malgré cette abstraction, les modèles naturels ne sont pas absents de votre musique. L’une de vos pièces s’intéresse au chant des grillons. Pouvez-vous nous en dire un mot ?

Pour cette pièce, Construction 037, les chants de grillons interviennent non pas pour leurs sonorités, mais pour leurs rythmes. J’avais étudié leur intermittence très caractéristique lors de promenades nocturnes. En écoutant ça, de façon un peu empirique, je suis parvenu à un modèle stochastique, avec des densités de sons par secondes, les proportions des silences entre les sons, et de ceux interrompant les séquences entre elles, avant reprise par le même individu, etc. Là-dessus, j’ai appliqué des clusters, des accords de différentes épaisseurs.

Pouvez-vous parler de votre intérêt pour les modèles de croissance de plantes ? Se rapprochent-ils des L-Systèmes ?

Modéliser la croissance végétale est une chose assez commune en informatique. Dans la Construction 041, Prélude et fugue, j’ai exploité un exemple de cours que j’utilisais depuis longtemps : un modèle de croissance de lianes. C’est en effet un L-système (de Lindenmayer). En agençant plusieurs pistes, j’ai réalisé ainsi, de manière libre, une pièce volubile qui s’apparente à un prélude, et une pièce plus lente qui se rapproche d’une idée de fugue.

Pourriez-vous dire ce qui vous attire dans la création algorithmique ?

C’est une question difficile. Il y a sans doute une ancienne fascination pour l’informatique. Je me débrouille passablement dans un langage de programmation, LISP, et la création d’un algorithme propre, efficace, dans ce langage, procure un certain plaisir en soi, proche de la part sensuelle que disent éprouver des écrivains : le plaisir du glissement du stylo, de l’odeur du papier, ou même de la lumière bleue de l’écran d’ordinateur.

Ensuite, il y a peut-être une certaine attitude spéculative face à la prise de décision. En composition, on se trouve toujours et principalement confronté à des choix : pourquoi quelque chose plutôt que rien, ceci plutôt que cela ? D’une certaine manière, l’algorithme dispense de la question. C’est un petit peu une fuite aussi, mais cela évite de prendre des décisions qui seraient trop arbitraires, trop « romantiques ». C’est une manière de se mettre le pied à l’étrier. Il faut concevoir l’algorithme, et contrôler ses paramètres ; cela est arbitraire, d’accord. Mais il engendre ensuite un résultat objectif, qu’on peut mettre en oeuvre, plus ou moins heureusement.

Plus largement, je crois que la plus sage façon de composer, la plus fructueuse, est d’essayer de tirer le maximum d’un matériau relativement restreint. Chaque fois, depuis la Construction 040, j’essaie d’extraire d’une même idée la plus grande variété de résultats. Ce n’est pas très original : les grands maîtres du passé ont tous procédé ainsi. Ma Construction 042, Due Cose, Mille Cose souligne par son titre qu’une grande diversité de configurations y naît de seulement deux algorithmes, d’ailleurs eux-mêmes basés sur des principes simples. Cela suffit pour construire quelque chose.

Parmi les artistes, musiciens, écrivains qui ont joué un rôle important dans votre travail, certains ont-ils un rapport avec la création algorithmique ?

Les beaux arts en général m’inspirent beaucoup. Paul Klee et Joan Miró par exemple. Quant aux algorithmes, il y aurait sans doute aussi Victor Vasarely, qui m’avait d’ailleurs inspiré quelques expériences graphiques dans mes premières années d’informatique. Par ailleurs, je viens de parler de tout ce que je dois fondamentalement à Xenakis.

Parmi les musiciens, j’aimerais aussi insister sur l’influence de Jean-Claude Risset dans ma carrière musicale. Il ne s’intéressait pas à la composition algorithmique pour son propre compte, mais il était toujours curieux de ce que je faisais, et a joué un rôle amical important dans toute ma carrière, même pendant la période où j’ai longuement cessé de composer. Son récent et brutal décès m’a beaucoup affecté. J’ai également côtoyé Philippe Manoury et Marco Stroppa. J’ai collaboré à l’IRCAM avec ce dernier, pour un projet un peu utopique, qui n’a d’ailleurs pas abouti : une pièce avec des tempi différents pour tous les musiciens de l’ensemble Intercontemporain…

Quels sont vos futurs projets sur ces sujets ?

Je vais poursuivre mes Constructions. J’ai une liste d’idées, de projets, qui comprend donc aussi ces exemples de cours dont je parlais, et que je n’ai pas encore complètement exploités. J’avance par étapes, sans objectifs à long terme. C’est une approche patiente, exploratoire, ouverte.

(Propos recueillis en février 2019)