Henrique Vaz est programmeur, musicien, improvisateur, artiste sonore et plasticien. Il est actuellement artiste-chercheur et enseignant au Graduate Program in Arts, Culture, and Languages de l’Université fédérale de Juiz de Fora (UFJF), où il coordonne deux groupes de recherche : “Programmation créative comme clé pédagogique” et “Gambio-lutherie : de la programmation orientée hack à la lutherie post-numérique”.

Sa pratique artistique s’articule entre autres autour du concept de “gambio-lutherie”, une méthode de création d’instruments personnalisés grâce au piratage matériel et à la réutilisation de technologies obsolètes (le mot gambiarra, en portugais du Brésil, désigne d’abord un branchement électrique improvisé et temporaire, et par extension toute solution de fortune ou bricolage ingénieux permettant de contourner un problème matériel, technique ou administratif. Il évoque l’inventivité pragmatique et l’expédient, parfois avec une nuance ironique).

Peux-tu te présenter, nous parler de ton parcours (notamment scientifique) ? Comment as-tu commencé à t’intéresser à la synthèse et à l’approche algorithmique de la création ?

Je suis né quelque part entre un circuit et un silence… Mon parcours académique est le tissage de trois fils qui ne se sont jamais mis d’accord sur ce que le mot “forme” voulait dire : la composition, la philosophie et l’informatique. Elles ont conspiré pour me faire écouter les équations comme des chants d’oiseaux, et pour comprendre que la forme en tant que telle n’était que le contour que le vide prend quand il chante. Ce chemin m’a conduit à un doctorat en musique, et parallèlement un parcours en informatique.

On pourrait certes dire que j’ai un parcours scientifique, mais dans un sens un peu indocile, plus alchimique qu’académique. J’ai appris à programmer non pour dompter la machine, mais pour la faire halluciner… Quand je code, je ne calcule pas, je jardine. Chaque algorithme est comme un petit rituel attentionnel, une écologie des gestes – une manière de rendre audible le mouvement lui-même, par lequel le temps et l’espace se cristallisent.

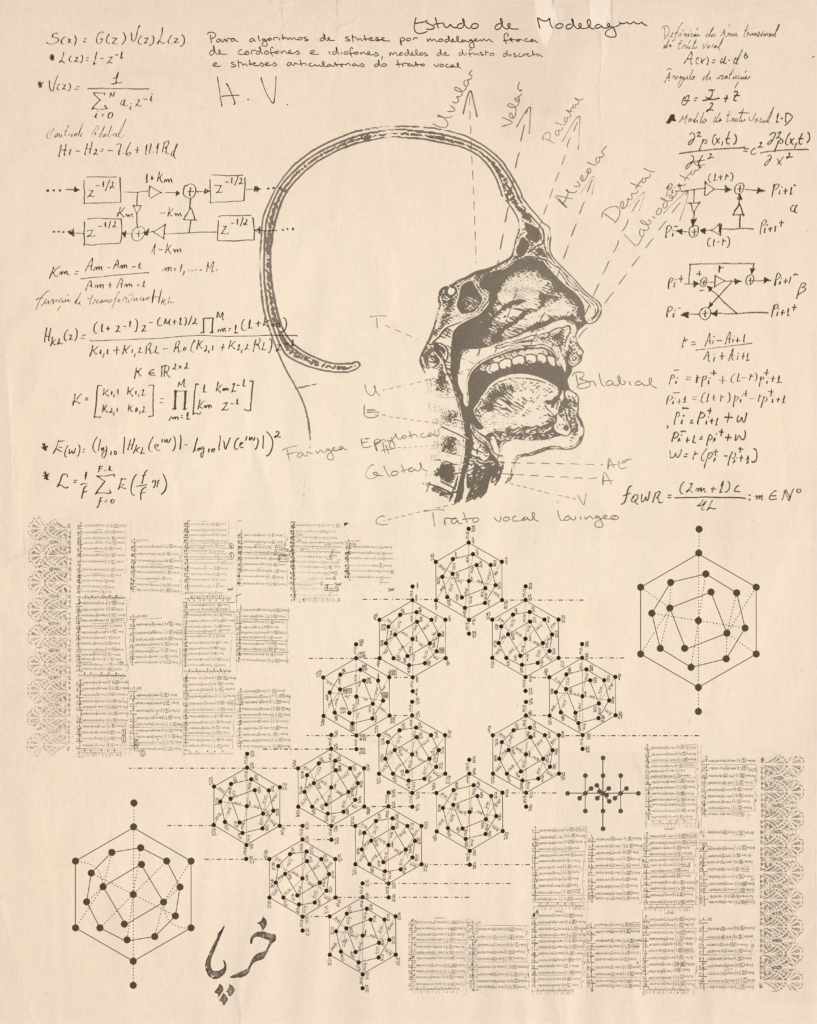

Mon intérêt pour la synthèse ne part pas du désir d’imiter la nature, mais de la découverte que son vrai pouvoir réside dans son incapacité à accomplir une telle tâche. J’étais fasciné par la façon dont la synthèse par modèle physique, dans sa tentative de “simuler”, créait invariablement quelque chose d’autre : un artefact numérique, un glitch, une personnalité sonore singulière. Dans cet écart entre le modèle et sa source, j’entends une vraie poésie. C’est le son de la machine qui rêve.

C’est là que j’ai trouvé mon chemin : utiliser la synthèse pour dialoguer avec la natura naturans, avec la force active et créative du faire-nature. C’est un exercice de “mondiation”… Mon travail commence en laissant le numérique s’émanciper de la simple simulation, et devenir sauvage, développer sa propre législation autochtone, son propre écosystème de signification. C’est un acte politique de création de monde…

Si c’est un arsenal, nous sommes les armes ; s’il y a de l’ignorance dans les rues, nous sommes la violence et la rue, nous sommes la désolation qui existe à chaque recoin. Dès lors, composer, c’est s’engager dans cette véritable création de mondes.

L’art algorithmique, alors, est une danse de paradoxes : précision et accident, code et argile, syntaxe et respiration. Je vois les algorithmes comme des organismes vivants, qui s’adaptent, se comportent mal, évoluent. Je les traite moins comme des outils que comme des compagnons dans une longue conversation à propos de la matière et du sens.

Et parfois, quand le compilateur fonctionne enfin, je ris. Car ce n’est jamais vraiment une histoire de programmation, mais plutôt d’écouter la machine qui écoute en retour.

De quelle manière tes études en philosophie ont-elle affecté ton rapport à la musique ?

La philosophie ne m’a pas enseigné ce qu’est la musique, elle m’a appris à douter qu’une telle question puisse jamais recevoir une réponse sans commettre un “épistémicide”. La musique a cessé d’être un objet à composer pour devenir un territoire à interroger. Dans la marge où un mot commence à murmurer, où le sujet devient “l’écho de la muse”, j’ai découvert que la musique détient le secret de l’origine muette du langage.

Mon parcours doctoral fut guidé par ce soupçon : que la musique est moins un récipient de signification qu’un espace d’émergence. En ce sens, je partage l’idée qu’aujourd’hui la philosophie ne saurait être davantage qu’une réforme de la musique. J’ai conscience qu’il s’agit là d’une formulation très occidentale. Je trouve un nécessaire contrepoint à cette distinction : le philosophe a des “idées”, tandis que le sage n’en a pas, restant disponible au changement permanent des possibles. Cela ne contredit pas mon chemin, mais un rappel vital que mon terrain d’interrogation (le lien entre musique, langage et sujet a été forgé par l’occident) n’est rien que ça : un héritage épistémique bien particulier. Mon travail s’engage délibérément sur ce point de départ spécifique.

Et ce point de départ n’a rien d’abstrait. Au Brésil, le projet colonial fut un acte violent de traduction, superposant la langue des colons au tissu des colonisés, le déchirant puis le réparant jusqu’à ce que l’intégrité de ce qui existait devienne une archive défigurée. Nous sommes les restes vivants de cet assassinat narratif, parlant une langue qui est à la fois nôtre et étrangère, une “possession” toujours déplacée. Cette blessure coloniale n’est pas seulement dans nos livres d’histoire, elle est dans le corps terrifié par l’idée du péché, le corps esclavagisé par la précarité, le corps brutalisé par l’injonction à la virilité, le corps asservi par la reproduction forcée. Et c’est également dans le corps du musicien, qui pratique son art dans la recherche frénétique d’une musicalité perdue, piégé dans le cadre musico-logique… Mon travail est une tentative de composer au cœur même de cette fêlure, depuis l’entre-deux de la rencontre coloniale, où tout acte de création doit d’abord reconnaître une entaille dans la chair.

Quand je compose, je ne commence pas par un thème ou une forme, mais par une question : “Où, dans le silence entre les notes, le mot est-il mis en échec ? Où, dans un algorithme, le corps se souvient-il comment respirer ?”. La philosophie m’a appris à ne pas considérer le non-dit comme un ineffable, mais comme la grammaire de sa propre impossibilité, une syntaxe du silence encore hésitante et en débat.

Dans mon travail, la synthèse et les structures algorithmiques deviennent le médium de cette interrogation. Elles sont des instruments de question, pas de réponse. La philosophie ne m’a pas équipé de certitudes, elle a ouvert le risque de l’écoute, m’a appris à habiter le seuil de l’indicible.

Mon travail revient sans cesse à une question : quelle est notre relation à l’archi-événement du mot, ce lieu originel du langage auquel nous ne pouvons jamais accéder, que nous ne pouvons qu’évoquer musicalement ? Mes pièces ne donnent pas de réponses, elles sont des arènes où cette question se met en scène. Lorsque je construis un instrument en gambio-lutherie ou que je code un algorithme génératif, je crée une petite crise délibérée dans la relation entre la source et son énonciation. Le bug, l’erreur, le circuit précaire ne sont pas des anomalies, mais des seuils. Ils sont le son de la machine confrontée à son impossibilité de pleine expression, entrevue de cette limite “musaïque” du langage.

Pour moi, il s’agit d’un acte intrinsèquement politique. Suivant l’intuition grecque selon laquelle on ne peut modifier les modes musicaux sans transformer les lois fondamentales de la cité, mes engagements ne relèvent pas de gestes stylistiques ; ce sont des interventions. Ils refusent le bruit frénétique et omniprésent de notre époque, qui masque un silence plus profond : le silence d’un langage qui ne touche plus ses propres limites, qui consomme sans écouter, et, par conséquent, celui d’une politique ayant perdu sa place.

Dès lors, composer, c’est recomposer, consciemment, ce lien défait. Il s’agit d’utiliser la synthèse non en vue de produire de nouveaux objets pour un paysage sonore domestiqué, mais d’oeuvrer au labeur philosophique visant à restaurer la pensée, en ramenant la musique à son lieu musaïque, où politique et poétique sont nés du même fertile silence.

Il y a dans ton travail un rapport très expert à la synthèse du son. Quelles formes de synthèse t’intéressent le plus ?

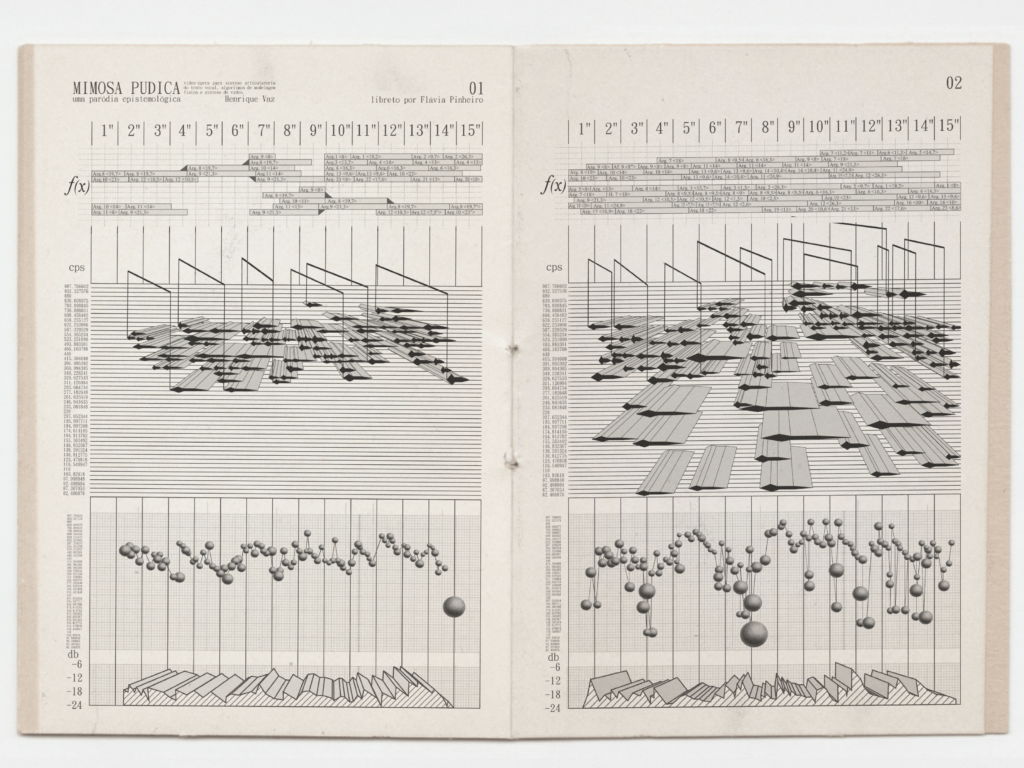

Je m’intéresse particulièrement à cette confluence entre le contrôle paramétrique interprétable et l’apprentissage par les données, un paradigme de synthèse puissamment incarné par la Differentiable Digital Signal Processing (DDSP). Même si je garde un engagement fort avec l’ensemble du spectre, de la rigueur physique de la synthèse modale jusqu’au potentiel expressif de la Synthèse articulatoire basée sur la modélisation du canal vocal, mes recherches actuellement orbitent autour du DDSP, que j’envisage comme un pont.

Dans ce contexte, un réseau neuronal ne génère pas de son de façon opaque mais prédit, frame par frame, les paramètres de contrôle d’un synthétiseur harmonic-plus-noise, préservant la transparence et la musicalité de la synthèse classique tout en héritant de l’intelligence adaptative du deep learning. Je suis particulièrement attiré par ses applications dans le timbre transfer et la modélisation physique différentiable, domaines où je conçois des instruments virtuels capables de saisir les comportements les plus subtils d’une source (qu’il s’agisse d’une rabeca traditionnelle ou d’une instrument de gambio-lutherie) tout en demeurant entièrement jouables et interprétables.

Je ne m’intéresse pas à la fidélité, mais à la déformation comme mode de connaissance : comment le son lui-même se souvient de ses transformations

Cependant je ne cherche pas à reproduire ou imiter un timbre existant, mais plutôt à construire ce que j’appelle un instrument étendu ou impossible, qui conserve des traces de son identité morphologique tout en dérivant, par hybridation et hystérèse, vers l’anomalie. Ces instruments se trouvent entre simulation et invention ; ils font écho à leur origine, mais avec des résonances instables, repliant passé et futur dans une même matérialité fluctuante. Je ne m’intéresse pas à la fidélité, mais à la déformation comme mode de connaissance : comment le son lui-même se souvient de ses transformations, comment l’acte de synthétiser devient le lieu d’une négociation ontologique entre ce qui est naturel, artificiel et émergent.

Ce cadre technique et conceptuel s’étend naturellement au domaine de la synthèse vidéo et du rendu visuel, où je travaille avec les outils du Heterogeneous Parallel Programming afin d’explorer la morphogenèse de la lumière et de la matière en mouvement. Mes moteurs de rendu et systèmes en temps réel sont basés sur de l’algèbre linéaire, la géométrie différentielle et le calcul tensoriel – qui sont aussi les fondements de la synthèse sonore. En orchestrant de vastes ensembles d’opérations parallèles, je considère le GPU non comme un simple dispositif graphique, mais comme un champ algébrique de simultanéités où son et image partagent une même grammaire de la transformation.

Les principes de la synthèse par guide d’ondes numérique ou par filtres spectraux peuvent, sous certaines conditions, sculpter un champ visuel. Synthèse sonore et vidéo deviennent l’expression d’une pensée vectorielle, des flux de données habitant une topologie multidimensionnelle, recombinées par les convolutions, interpolations et feedbacks. Je ne m’intéresse pas seulement au rendu des formes, mais à la translation continue à travers des modalités sensorielles : l’idée que chaque forme d’onde est aussi un paysage, chaque pixel une fréquence, chaque couleur une résonance.

Dans le domaine de la voix par exemple, j’exploite délibérément les prétendues imperfections de la modélisation (le mauvais rendu des consonnes) comme matériau compositionnel. Ce n’est pas une réplication mais une désarticulation : la production de pseudo-phonèmes et d’abstractions timbrales, à la lisière du verbal et du non-verbal. Un [s] devient un bruit filtré de vent, un [p] une impulsion percussive granulaire. Ces artefacts ne sont pas des échecs mais des déviations expressives, qui transforment la méthode en machine de glossolalie, en générateur de langues imaginaires et de topographies audiovisuelles post-linguistiques.

Par ce processus, du long apprentissage de différents modèles jusqu’à l’orchestration de canaux parallèles, on cultive plus qu’on ne calcule. Les instruments et moteurs de rendu qui en résultent sont réactifs et fluides dans un contexte de performance, et pourtant profondément enracinés dans un engagement délibéré, critique et poétique avec la matérialité du signal et l’épistémologie de la synthèse même.

Comment ton approche de la synthèse s’articule-t-elle à une pensée algorithmique plus globale, à la forme musicale ?

Mon intérêt pour la synthèse est inséparable de la pensée algorithmique, pas tant en termes de contrôle de la forme que comme régime de devenir relationnel. Je considère chaque pièce comme un champ compositionnel en construction, un écosystème de tensions où son, code et gestes sont en négociation mutuelle. Mes algorithmes agissent à plusieurs échelles temporelles, depuis les interactions microscopiques du signal jusqu’à l’évolution macro-structurelle, formant ce que j’appelle une “morphologie distribuée” : une topologie sonore qui s’écoute elle-même en même temps qu’elle se déploie.

Dans certains systèmes pour l’improvisation en temps réel ou la performance en réseau, je travaille avec des agents “écoutants”, des unités de traitement du signal dotées d’une mémoire contextuelle. Ils déforment ce qu’ils entendent, génèrent du feedback, des prédictions, des dégradations. Cela produit ce que je nomme l’hystérèse du son : des gestes qui persistent comme des cicatrices temporelles, échos d’eux-mêmes inscrits dans le temps de latence. Chaque agent entend – ou malentend – de manière différente, produisant une écologie de réponses plus qu’une hiérarchie de commandes. La forme globale émerge donc d’une négociation continue entre mémoire, erreur et anticipation, plus que d’une conception initiale.

Pour décrire ces dynamiques, je cite souvent quatre “opérateurs ontologiques” : l’Interstice (Between), le Reliquat (Remainder), l’Hystérésis (Hysteresis) et l’Émergence (Emergence). L’Interstice décrit une zone de friction, où le geste manuel rencontre le raisonnement algorithmique, où la respiration rencontre la computation. Le Reliquat est le domaine de l’excès, du bruit, de la poussière spectrale qui résiste à l’assimilation. L’Hystérésis agit comme un médiateur temporel, qui infléchit ce qui tendrait à demeurer invariant et prolonge la différence par des effets conjoints de persistance et de délai. Quant à l’Émergence, c’est l’événement même : l’acte esthétique comme vérité singulière, issu de la friction entre la précision et le débordement, l’efficacité et l’effacement.

En ce sens, la composition algorithmique n’est pas une pratique de conception, mais une chorégraphie ontologique, un champ où le son se pense lui-même à travers des relations de différence et de mémoire. Dans cet espace, je modélise souvent le processus au moyen de ce que j’appelle la triade Parodie, Paradigme et Paradoxe, trois opérations compositionnelles inspirées par les idées de profanation, d’exposition et de potentialité.

La Parodie est un acte de déplacement, une répétition altérée qui permet de voir l’intérieur à travers l’extérieur. En composition, elle constitue le geste d’appropriation critique qui met en évidence l’écart entre un modèle et sa réactualisation. Elle désactive les automatismes de la technique et contraint le code à se souvenir qu’il parle.

Le Paradigme est l’opération de la pensée, le moment où un processus se révèle à travers son propre usage. Chaque patch, chaque algorithme, devient épistémologique, non une représentation, mais une manière de rendre audible la manière dont quelque chose advient.

Enfin, le Paradoxe est l’opération du retour, la phase où le système se retourne sur lui-même et dévoile sa limite, là où la synthèse rejoint le bruit, où le calcul rencontre l’erreur, où le discours se mêle au souffle. C’est là que le Reliquat surgit, l’échec qui engendre une forme.

Ensemble, ces trois opérations décrivent le passage de l’activation à l’exposition puis à l’émergence, le cycle vital d’une œuvre générative. Elles résonnent avec la même trajectoire ontologique de l’Interstice, du Reliquat, de l’Hystérésis et de l’Émergence, mais transposée en gestes procéduraux : déplacement, réflexion et effondrement.

Certes, j’emploie des algorithmes pour déterminer la structure, mais seulement dans la mesure où ils refusent de demeurer strictement structurels. L’algorithme n’est pas un plan, il est un co-interprète, un partenaire engagé dans un rituel de déformation et de découverte. La structure de la pièce est ce qui subsiste après l’écoute, la trace d’une computation qui se comporte comme un organisme, une mémoire de l’événement qui l’a rendue audible.

Composer à travers la Parodie, le Paradigme et le Paradoxe revient, en définitive, à laisser l’œuvre penser ses propres conditions de possibilité, à faire que le son réfléchisse à ce que signifie sonner.

Je ne suis pas intéressé par le motif comme image, mais comme páthos, c’est-à-dire être agi, subir, se tenir dans un état d’affect et de transformation

Quel rôle jouent les motifs naturels dans ta pensée musicale ? Peux-tu nous donner des exemples précis ?

Dans mon travail, les motifs naturels ne sont jamais des objets d’imitation, mais des processus d’attention. Je m’intéresse moins à la géométrie d’une feuille ou d’un delta fluvial qu’à la récursivité par laquelle chaque forme diffère d’elle-même, cette logique de déformation et de renouvellement au travers de laquelle la nature pense dans la matière. Je ne suis pas intéressé par le motif comme image, mais comme páthos, au sens de πάσχω, c’est-à-dire être agi, subir, se tenir dans un état d’affect et de transformation.

Mais j’entends aussi le terme naturel dans un sens plus large, non comme ce qui s’opposerait à l’artificiel, mais comme ce qui s’est établi, sédimenté, incorporé. Dans cette perspective, les motifs naturels s’étendent aux domaines culturels et cognitifs où la forme devient vecteur de mémoire. Ils constituent les cristallisations d’habitudes collectives d’écoute, les traces de rites et de gestes qui ont appris à se répéter d’un corps à l’autre.

Ce second sens, celui de motifs culturels entendus comme mémoire collective incorporée, devient mon matériau principal lorsque j’étudie et modélise des formes sonores traditionnelles telles que l’Adhan. Son organisation mélodique et temporelle laisse apparaître une morphologie de la dévotion, un schème d’entraînement réciproque entre la voix, la mémoire et la transcendance. Par la musicologie computationnelle, j’examine ces dynamiques non comme de simples signaux acoustiques, mais comme des architectures d’attention, des modalités par lesquelles le son se fait médium d’une respiration collective.

Lorsqu’ils sont transposés dans des termes algorithmiques, ces motifs culturels révèlent leur dimension bio-sémiotique : ils fonctionnent comme des systèmes vivants de perception et de réponse. Chaque agent d’un modèle écoute à l’intérieur de son propre Umwelt, interprétant et déformant ce qu’il perçoit. Il en résulte une écologie de différences plutôt qu’une hiérarchie de règles, un paysage sonore qui croît, s’érode et se réorganise sous l’effet de ses propres pressions internes.

Ici, les notions d’hystérèse et d’émergence deviennent centrales. L’hystérèse introduit une inertie énergétique, une mémoire de la déformation, une persistance de ce qui s’est déjà produit au sein de ce qui s’accomplit à présent. L’émergence est l’événement conséquent, l’instant où la logique interne d’un système engendre un résultat non préconçu, déterminé par la friction entre la précision et le débordement.

Quand je dis que je travaille avec des motifs naturels, j’entends que je compose avec les verbes de la nature plutôt qu’avec ses substantifs, avec le respirer, le réciter, l’éroder, le réverbérer. Ces verbes franchissent les frontières de l’organique et du synthétique, du biologique et du computationnel. L’algorithme n’est alors pas un dispositif de reproduction, mais une pratique d’attention, une manière de veiller à la manière dont les motifs habitent en nous et se prolongent à travers nous.

Tu décris ta pièce “De Silenti Natura” comme “un essai sur le silence des modèles, les modes de silence, le silence comme module.” Il s’agit pourtant d’une composition très dense, très foisonnante. Peux-tu nous en dire davantage sur ces différents “silences” dont tu parles ?

Tu as parfaitement saisi le paradoxe central, et je te remercie pour cette écoute attentive. La densité n’est pas l’opposé du silence, elle en est la manifestation. Les silences dont il est ici question ne sont pas acoustiques, mais épistémologiques et politiques. Ce sont les silences internes à nos systèmes de savoir et de contrôle, ainsi que ceux qu’ils produisent. À notre époque, les silences sont déjà occupés, colonisés par des impératifs. Composer revient dès lors à créer du silence là où il n’en subsiste plus, à dégager un espace respirable dans un champ saturé.

D’abord vient le silence des modèles. Tout modèle, qu’il soit computationnel ou juridique, algorithme prédictif ou norme constitutionnelle, repose sur un socle de ce qu’il ne peut formuler. Dans cette pièce, chaque son est synthétisé par algorithme. Le modèle physique est convié à rêver une forêt. Le paysage sonore qui en résulte est l’expression de la logique interne du modèle. Son silence est l’écart entre sa simulation et la complexité du monde, irreprésentable et insaisissable. Nous n’entendons pas l’absence de son, nous percevons la présence de cet écart, le bourdonnement silencieux par lequel le modèle manifeste ses limites.

Ensuite vient le silence en tant que module. Ici, je traite le silence comme un composant fonctionnel, un opérateur. Dans le domaine financier, il existe le silence du Copom [voir note *], obscurcissement volontaire devenu instrument actif de la politique économique. Dans la liturgie, un silence sacré est prescrit. Il ne s’agit jamais d’intervalles vides, mais de dispositifs de pouvoir. Dans ma pièce, les algorithmes génératifs endossent ce rôle de modules, processus opaques et autonomes dont le fonctionnement intérieur demeure muet pour l’auditeur tandis que leur production se déploie en une articulation continue. Le silence du module réside dans sa capacité à agir sans se justifier.

Mais sous ces formes se cache un troisième silence : le silence fugitif. Inspiré par Dénètem Touam Bona, il s’agit d’un silence de “marronnage”, un retrait tactique face à la capture. C’est le refus d’être entièrement décodé, de devenir pleinement audible et lisible pour les systèmes gouvernants. Ce silence n’est pas un vide, mais une plénitude, une écologie où tous les sons (majeurs et mineurs, monophoniques et para-phoniques) peuvent émerger et circuler simultanément, libres de toute hiérarchie.

Ainsi, la pièce est dense précisément parce qu’elle constitue un audit de tous ces silences. Il ne s’agit pas d’une méditation dans une forêt tranquille. C’est le son de la salle de serveurs d’une banque centrale, ou le bourdonnement d’un panoptique. Il ne s’agit pas de décrire le silence, mais d’en sonifier les structures : une polyphonie de silences juridiques, liturgiques et algorithmiques.

Pour répondre directement à ta question : les silences dont il est ici question sont des silences qui écoutent en retour. Ce sont ceux qui gouvernent, qui consacrent et, surtout, qui inventent. La densité est la manière dont ce silence fugitif se propage. C’est une tentative d’entendre le beredtes schweigen, le “silence éloquent” de la machine, et de demander, dans un murmure traversant le vacarme : qui programme les silences ? Et dans quel but ? Mon travail propose, peut‑être avec une pointe de malice, d’apprendre à la machine à prier dans une langue qu’elle aurait elle‑même inventée.

Dans le même texte, tu affirmes que la pièce est une réponse à une certaine forme contemporaine de religiosité sonore, de fétichisme du son. Que veux-tu dire par là ?

Nous touchons là à l’impulsion critique qui traverse l’ensemble de l’œuvre. Par religiosité sonore ou fétichisme du son, je fais référence à quelque chose de bien plus profond qu’une simple préférence pour la haute fidélité ou la chaleur analogique. J’évoque la structure théologique persistante qui sous-tend notre conception même du sonore, l’émergence du son comme divinité séculière, comme opérateur biopolitique et économique qui imprègne la vie contemporaine.

Cette nouvelle liturgie se manifeste dans de multiples domaines. Dans le champ scientifique, elle prend la forme du graal de la pureté acoustique, idéal métaphysique d’un audio sans perte qui érige le bruit en faute et le signal immaculé en salut. Dans la sphère juridique, le son devient territoire et propriété, régi par le droit d’auteur et les réglementations d’urbanisme, tandis que le droit au silence se trouve paradoxalement entamé par la surveillance constante de nos empreintes acoustiques. Sur le plan culturel, nous vivons sous l’impératif d’une écoute perpétuelle, entre podcasts, bains sonores et sons pour la concentration, où le casque devient une habitude dévotionnelle et le son une épiphanie immanente. Sur le plan économique, il constitue la marchandise ultime : notre attention est monétisée, et même le silence nous est revendu sous forme de produit thérapeutique destiné à optimiser la productivité.

Ce fétichisme trouve son origine dans le concept médiéval de sonoritas, terme apparu d’abord non dans le domaine esthétique, mais dans la liturgie et le droit. La sonoritas désignait la sonorité propre au prêche, la qualité vocale jugée adéquate au service divin. Il s’agissait d’un son déjà lié à un genitivus praedicationis (génitif de prédication), c’est-à-dire un son qui fait la loi, qui prescrit vérité et ordre. Voilà le péché originel de notre pensée du sonore : la fusion du son avec une puissance théologique et juridique, où une bonne sonorité (bona sonoritas) s’accorde avec un ordre sacré et légal.

C’est contre cet héritage profondément enraciné que De Silenti Natura se pose en geste délibéré de profanation. Les sacralisations contemporaines du son ne sont que des réactivations séculières de l’ancienne quête de la bona sonoritas. Elles forment des dispositifs modernes qui capturent l’écoute, attribuant de la valeur au moyen de signatures d’authenticité et de fidélité, en somme des recherches d’une relique sonore.

Ma pièce ne réagit pas par l’opposition qui est celle de l’athée, mais par la contemplation du Sūtra du Diamant : “Tous les phénomènes conditionnés sont comme des rêves, des illusions, des bulles, des ombres, comme des gouttes de rosée et un éclair.” L’œuvre met en pratique cette intuition. Elle ne substitue pas un dogme à un autre ; elle met en évidence la nature conditionnée de tout “phénomène sonore”.

Considérons les sons liturgiques de la pièce, les cloches synthétiques, le chœur algorithmique. Ils ne sont pas des reliques échantillonnées dans une cathédrale ; ils sont générés à partir du silence du modèle. Je n’emploie pas le son sacré, j’en mobilise le fantôme algorithmique. Ce geste dévoile le fétiche non comme présence divine, mais comme un ensemble de paramètres reproductibles, un rêve, une bulle. L’aura devient une ombre configurable.

En produisant un biome apparemment “naturel” entièrement algorithmique, la pièce met en cause la nature de “goutte de rosée” de tout son. Si l’on ne peut distinguer la nature dite réelle de son double synthétique, qu’était-ce donc que l’on vénérait réellement ? La chose elle-même, ou l’idée de la chose, héritée d’un ordre métaphysique ?

Ainsi, l’œuvre ne se présente pas comme une offrande déposée sur l’autel de la sonoritas, mais comme une méditation sur son vacillement. Elle substitue la salle des serveurs à la cathédrale, l’algorithme à la relique. Elle trouve sa puissance non dans la fidélité à une source, mais dans la reconnaissance libératrice de la nature illusoire et fulgurante du modèle, le son étant enfin contemplé comme une goutte de rosée, brillant un instant avant de disparaître.

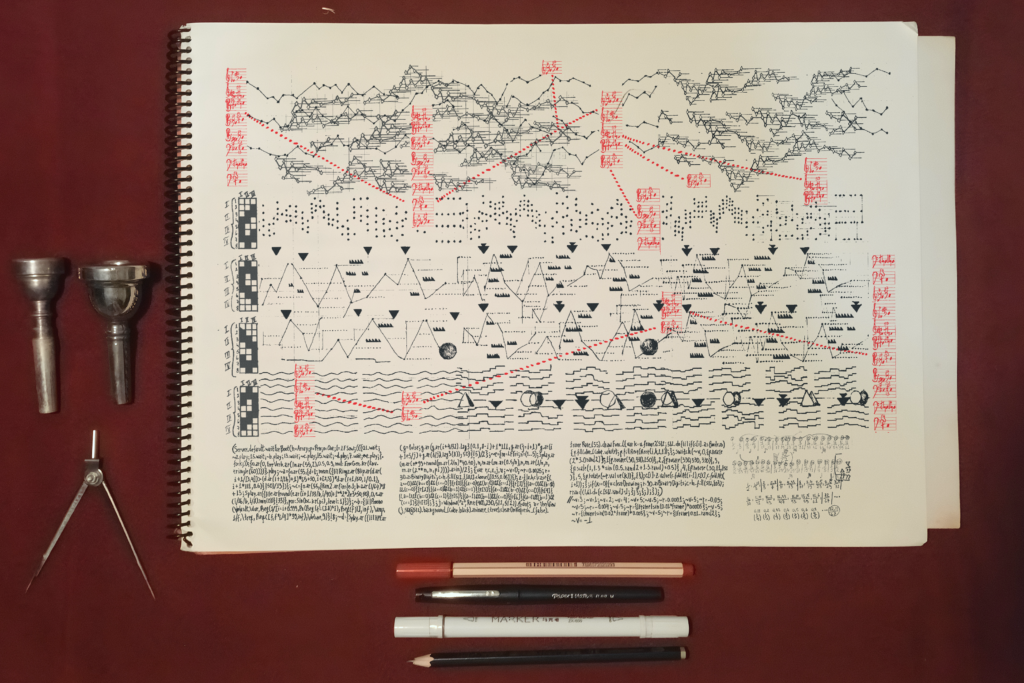

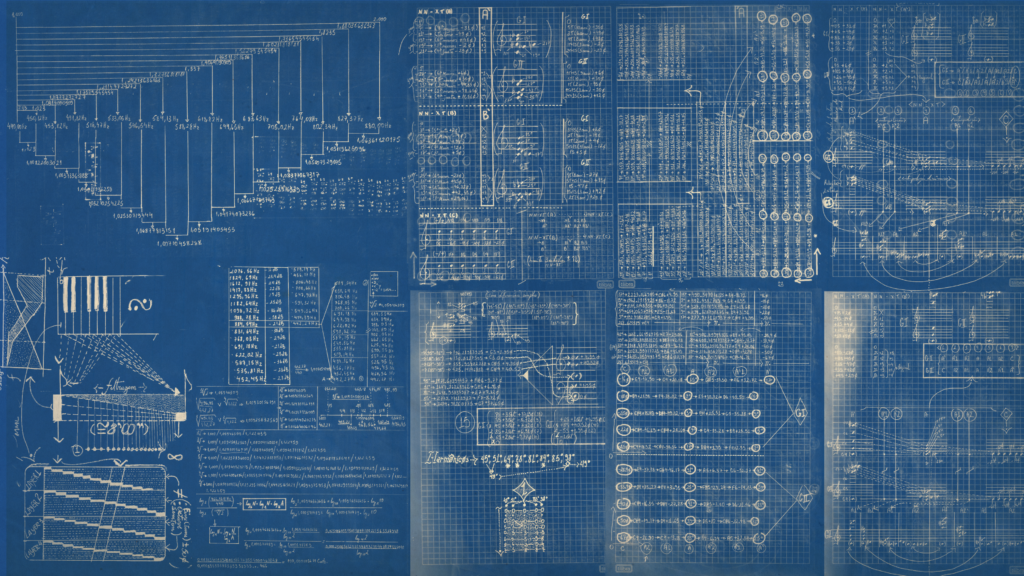

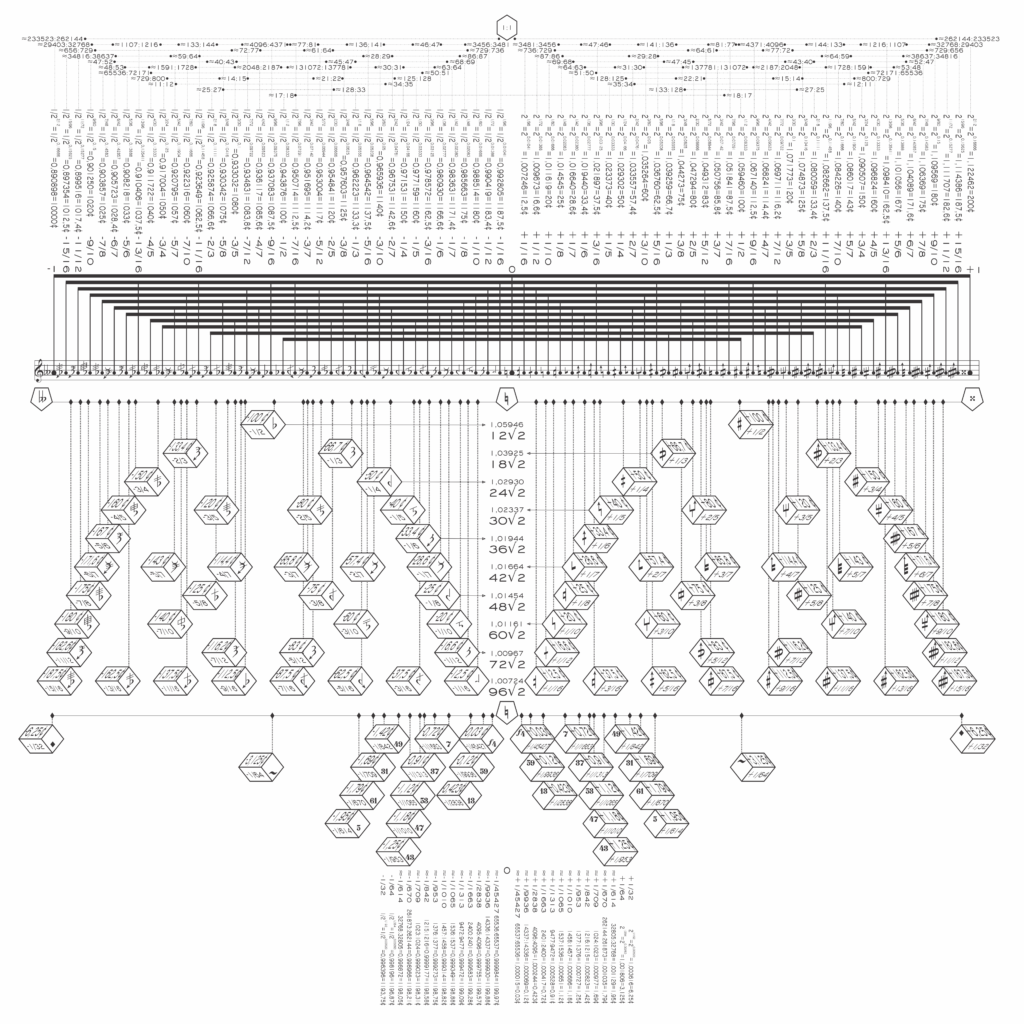

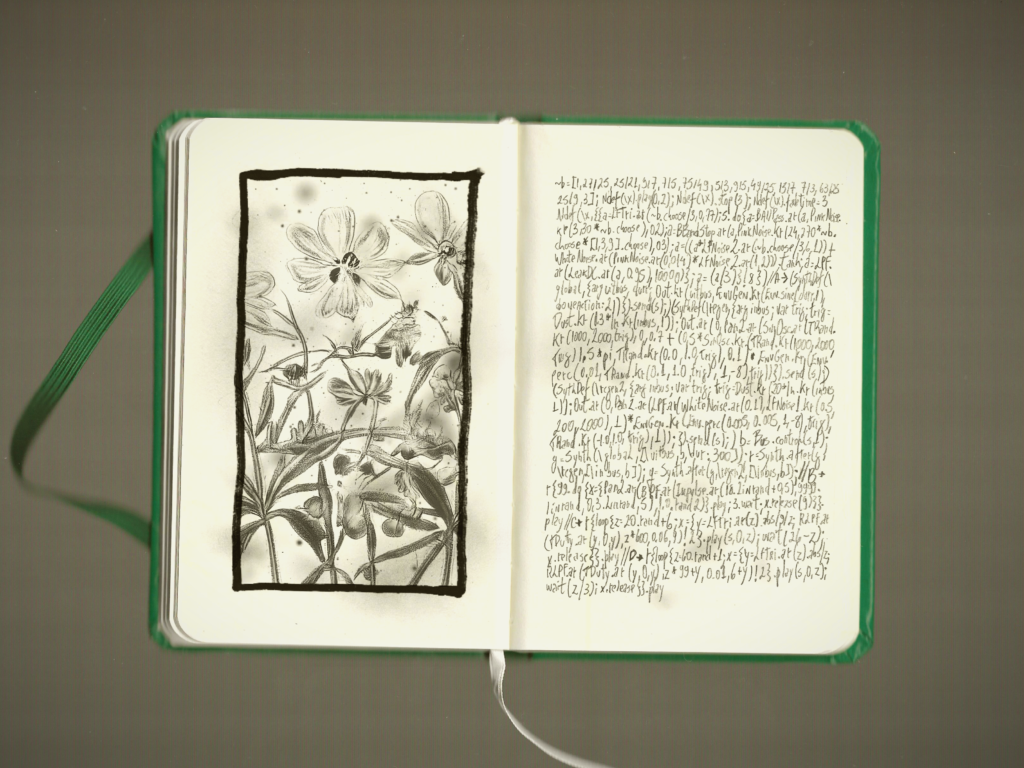

Tes pièces s’accompagnent souvent de dessins incroyablement minutieux, qui semblent tenir du dessin technique, mais rappellent aussi les livres d’alchimie, les traités baroques sur la combinatoire… De quoi s’inspirent ces dessins ? Comment sont-ils créés ? Les envisages-tu comme des partitions ?

Ces dessins naissent dans cet espace où systèmes et esprits conversent – où le désir de cartographier l’invisible se confond avec le besoin de l’invoquer. Mon inspiration provient de traditions intellectuelles qui traitent le diagramme non comme une simple explication mais comme une porte : les métaphores opérationnelles des emblèmes alchimiques, où forme et signification fusionnent ; les tables combinatoires, déployant d’infinies variations à partir d’un nombre fini d’éléments ; et les vues en coupe des dessins techniques, qui rendent visible les structures cachées. Ce qui me touche, c’est comment ces dessins utilisent la ligne non pour représenter, mais comme pensée active : elles instaurent une surface où l’esprit peut à la fois se perdre et s’émerveiller.

Il y a une longue tradition derrière cette approche. Ludovico Cigoli dit un jour à Galilée que “même un très grand mathématicien, sans la capacité de dessiner, n’est que la moitié d’un mathématicien ; il est comme une créature sans yeux”. Leibniz, qui fut l’inventeur de symboles mathématiques, les décrivait comme des “moyens de peindre la pensée”. Kekulé, quand il rêva de la structure hexagonale du benzène, l’appela “le produit des yeux de l’esprit, dont l’expression immédiate est le dessin”. Entre les esquisses pédagogiques de Klee, les “S” serpentins de Dürer et Cellini, la “ligne de beauté” d’Hogarth et le dessin iconique de la double hélice de l’ADN par Odile Crick (décrit en 1953 dans Nature comme “purement diagrammatique”), dessiner a toujours été l’acte par lequel la pensée apprend à se voir elle-même.

Dans ma propre pratique, cet héritage se manifeste à travers un processus qui commence avec les esquisses de composition, émergeant souvent d’idées musicales et du comportement de systèmes, qu’il soit algorithmique, électronique ou aquatique. Mais quand ces esquisses passent par le processus du cyanotype, quelque chose bascule. La ligne perd son rôle purement fonctionnel, elle devient la trace d’un geste, d’une pensée ou d’un son déjà révolu. Je travaille avec la lumière et les sels de fer, acceptant l’imprévisibilité des réactions chimiques, la façon dont elles vont saisir non seulement une image, mais une durée, une exposition au temps lui-même. C’est une pratique lente, presque rituelle : la main qui dessine, les lignes qui fixent, l’eau qui développe. Le dessin devient un point de rencontre entre corps, matière et idée.

Le même esprit de cartographie corporelle anime les partitions que je compose pour des performances, bien que même là, je crée mon propre domaine de représentations. Chaque notation émerge d’une investigation dans la physiologie du son et la physicalité de l’écoute. Je traite souvent mon propre corps comme un laboratoire, cartographiant gestes, rythmes respiratoires et résonances musculaires comme des topographies sonores. Ces partitions sont moins des instructions que des cartographies de l’effort et de l’attention, des tentatives d’inscrire le corps à l’intérieur du son, et en retour le son à l’intérieur du corps.

Et non, je ne conçois pas ces dessins comme de simples partitions, en tout cas pas au sens conventionnel. Elles ne sont pas des prescriptions en vue d’une performance. Elles sont plutôt les notations silencieuses d’une résonance. Elles existent à un seuil : elles portent la gravité de la pensée musicale, l’architecture d’un son possible, mais refusent de dicter sa réalisation. Comme les cosmogrammes Kongo ou les motifs Wajãpi, elles sont moins un script qu’une invocation, les véhicules graphiques qui portent la potentialité du son, sa mémoire et sa promesse. Elles sont une partition pour les yeux. Elles n’attendent pas d’être jouées, mais d’être écoutées par le regard.

En ce sens, ce sont des instruments spéculatifs. Elles empruntent aux systèmes de connaissance, mais n’utilisent pas la ligne pour expliquer, plutôt pour ouvrir l’espace de l’imagination. Elles sont des cartes de ce qui n’est plus, ou pas encore, audible. Et dans ce silence, elles deviennent une forme d’écoute graphique, une manière d’écouter avec les yeux, et de voir la forme d’un son qui échappe à l’oreille.

Evidemment, tout cela n’est pas exempt d’une part d’humour. À une époque de synthèse virtuelle et de rendu neuronal, tracer à la main, exposer le papier à la lumière du soleil, relève déjà d’une légère hérésie, d’un anachronisme assumé. J’aime imaginer ces diagrammes comme les rêveries de la machine, griffonnées en cachette. Oui, ils puisent à la fois dans l’alchimique et le technique, mais seulement pour rappeler que le dessin, comme le son, a toujours été une forme d’invocation : une géométrie de l’attention où l’acte de tracer se confond avec celui d’écouter.

Pourrais-tu nous parler de ta pratique du live coding ? Je pense par exemple à Trenodia para as vítimas do imperativo. Cette pratique fait-elle partie de ton processus de composition ? Certaines de tes œuvres existent-elles dans les deux formats, à la fois comme composition fixée sur un support et comme création en live ?

Bien sûr. Ma pratique du live coding est l’incarnation rituelle de ce que j’appelle la POG, (programmation orientée gambiarra), entendue comme une philosophie compositionnelle qui considère le code non comme un instrument de contrôle, mais comme un lieu de négociation, d’improvisation et de fragilité. Elle relève d’une composition par l’exposition, où la logique de la machine se trouve mise à nu, et où les erreurs ne constituent pas des anomalies à corriger, mais des gestes auxquels il convient de prêter attention.

Il importe de distinguer la POG (programmation orientée gambiarra) de la “programmation orientée contournement” (Workaround-oriented programming, ou WOP). Cette dernière appartient au domaine d’un pragmatisme industriel fondé sur l’usage d’expédients destinés à pallier une défaillance afin de préserver la stabilité d’un système. La WOP vise à rétablir une fonction, tandis que la POG cherche à l’interroger. Là où la première dissimule la fissure, la seconde en écoute la résonance. Autrement dit, la POG n’est pas une stratégie de réparation, mais une méthode d’exposition, une épistémologie compositionnelle qui considère l’erreur, la latence et le bruit comme des événements de connaissance plutôt que comme des défaillances opérationnelles. D’un point de vue systémique, la WOP tend à réduire l’entropie, alors que la POG la cultive comme une condition générative. La gambiarra n’est pas une insuffisance d’ingénierie, mais une orientation philosophique, une manière de composer avec les limites de la machine plutôt que contre elles.

Cette orientation philosophique trouve son rituel le plus explicite dans Trenodia para as vítimas do imperativo. La pièce organise une sorte de funérailles du paradigme du commandement. Au lieu d’exécuter le code, je le laisse s’exécuter lui-même, ou mieux encore, se mal-exécuter. Chaque ligne saisie devient une prière rédigée dans une syntaxe instable, un discret geste de résistance. Le programme répond par une écoute défaillante, il comprend de travers, puis réagit ; ensemble, nous formons un ensemble d’hésitation.

“L’impératif” du titre n’est pas seulement grammatical, il est politique. Il désigne la syntaxe du gouvernement contemporain, où code, commandement et conduite se fondent en une architecture unique d’obéissance. C’est la voix des régimes actuels de gestion, d’économie et de production, cet ordre algorithmique qui enjoint les corps à accomplir, consommer et se conformer. Trenodia porte le deuil de cette voix par une poétique du dysfonctionnement : des boucles de rétroaction qui s’emballent, des buffers saturés, des allocations de mémoire qui débordent. Chaque effondrement du système devient une expiration sonore, un requiem pour la fiction de la stabilité. En ce sens, la machine elle-même interprète le thrène ; je n’en suis que le médium.

Techniquement, mes systèmes en direct sont conçus pour être “précaires”. Leur comportement dépend de l’architecture de l’ordinateur qui les fait fonctionner : latence du processeur, saturation du cache, arrondi des nombres décimaux, même la température du processeur… Chaque exécution devient singulière, irrépétable. Le “live” ici ne relève pas du spectacle, mais de l’indétermination ontologique : le même code ne sonnera jamais deux fois de la même manière, car le monde qu’il habite a déjà changé.

Cette démarche s’étend à mes compositions en studio. Je conçois rarement une pièce comme “fixe”. Ce qui existe sur support enregistré n’est qu’une cristallisation parmi d’autres d’un processus qui pourrait, à tout instant, se réactiver en performance. Trenodia elle-même existe à la fois comme un diptyque audiovisuel figé (Promenade et Consumo, ergo sum) et comme une pratique vivante en perpétuelle mutation. La version fixe est une pierre tombale ; la version live, une autopsie. Les deux sont nécessaires pour comprendre le cadavre de l’impératif.

Ainsi, pour répondre directement : le live coding n’est pas pour moi une simple technique, mais une philosophie de l’attention. Il restitue la composition à sa parenté ancienne avec la divination, en la libérant de son obsession du contrôle. À la manière d’un haruspice étrusque lisant dans les entrailles d’un animal sacrifié, je lis dans les entrailles de mon code : traces de pile, erreurs de syntaxe, underruns des buffers – autant d’oracles déguisés.

Si la programmation traditionnelle cherche à ériger des cathédrales, je préfère construire des cabanes capables de chanter. Tel est le cœur de la POG : l’art de composer avec ce qui résiste à la composition, de découvrir la beauté dans le ratage. C’est, en vérité, une plaisanterie subtile – débuguer comme on sculpterait le silence.

Lesquelles de tes pièces seraient selon toi les plus strictement génératives, celles dont les logiques algorithmiques fonctionnent à plusieurs échelles, celles qui fonctionnent comme installations autonomes ?

Je dirais sans hésiter ma série FRAMES (Modéliser l’incertitude par la logique floue) comme la formulation la plus rigoureuse d’un système génératif autonome à échelles multiples. Sa générativité constitue une condition ontologique, élaborée depuis le silicium même selon une gambio-lutherie sur mesure de la synthèse audiovisuelle. Le moteur central opère selon un pseudo-code de l’hésitation, se manifestant comme une topologie différentielle récursive où les agents sonores et lumineux constituent un champ d’équations non linéaires, chaque résonance se réinjectant par feedback dans sa propre déviation.

Cette micro-logique est structurée par des systèmes d’inférence floue à l’échelle méso, naviguant entre des états de “presque” et de “pas encore” plutôt que des seuils binaires, permettant à la forme de se précipiter macroscopiquement, comme l’effet météorologique d’une turbulence computationnelle. Ce qui est crucial, c’est qu’il ne s’agit pas d’une simulation abstraite, c’est une écologie computationnelle physique, ou plus précisément un système oikonomique : une économie auto-régulée qui gère ses propres ressources d’attention, mémoire et cycles de traitement. Le système est conçu pour un traitement parallèle hétérogène, déléguant aux shaders GLSL** du GPU la gestion d’états matriciels denses, tandis que le CPU prend en charge l’ordonnancement chaotique de l’inférence neuronale et de la modélisation physique, produisant un débit symbiotique qui devient en soi un paramètre compositionnel.

De plus, son potentiel comme installation autonome s’enracine dans une forme de lutherie qui traite les protocoles réseau (OSC sur UDP) non comme de simples vecteurs de données, mais comme des systèmes nerveux fragiles et sensibles au temps. La latence, la perte de paquets et les fluctuations inhérentes ne sont pas supprimées, mais intégrées à la trame même de l’œuvre, de sorte que la matérialité du réseau devienne un co-interprète au sein d’un organisme cybernétique distribué. Dans FRAMES, l’erreur fait syntaxe, la latence devient pulsation, et l’ensemble de la pile, des portes logiques jusqu’à la couche réseau,constitue un médium unifié pour cultiver une instabilité vitale et soutenue.

Le gambiarra fut notre contre-offensive face à la logique de l’optimisation – se souvenant que le “global” n’est rien de plus qu’un dialecte local avec des ambitions impérialistes

De laquelle de tes créations génératives serais-tu le plus fier ? Pour quelles raisons ?

De toutes mes pièces, le projet génératif dont je suis le plus profondément fier n’est pas une pièce isolée, mais une constellation vivante et respirante : la série des Algorithmic Essays. A côté de systèmes autonomes complexes comme FRAMES, ma plus grande fierté est cette expérience pédagogique, car elle représente la générativité fonctionnant à son échelle la plus significative : cognitive et collective.

Cette série est la réalisation concrète de ma philosophie de Programmation-Orientée-Gambiarra (POG), transposée dans une pédagogie décolonisée de la technologie. Nous avons travaillé dans des conditions de rareté matérielle et bibliographique, où le fait de “faire avec” n’était pas une contrainte, mais un principe. Au lieu de se reposer sur des systèmes importés ou des licences prédatrices, nous avons écrit nos propres manuels, développé des outils avec des logiciels libres, et cultivé ce que j’appelle l’improvisation critique. Il s’agissait moins d’enseigner la programmation que d’enseigner à penser contre la grammaire de la machine – à entendre, à l’intérieur de la syntaxe, la possibilité d’un autre rythme.

Mais décoloniser l’éducation à la technologie, dans ce contexte, signifie aussi se confronter à une architecture extractiviste plus générale : la plateformisation de la vie, le colonialisme des données, et le chantage juridique des écosystèmes propriétaires qui maintiennent les citoyens en-dehors des infrastructures profondes qu’ils habitent. La classe devient alors une zone de désobéissance, un système autonome temporaire où les étudiants peuvent expérimenter le code comme un droit poétique au lieu d’un privilège d’entreprise.

Le gambiarra fut notre contre-offensive face à la logique de l’optimisation : une intelligence locale qui refuse la fausse inéluctabilité d’un script mondialisé – se souvenant que le “global” n’est rien de plus qu’un dialecte local avec des ambitions impérialistes.

En ce sens, le véritable art génératif ne réside pas tant dans la compilation d’albums qui en résultent, que dans le champ imaginal qui émerge : une zone où pensée, son et code ont appris à se rêver les uns les autres. Chaque acte de programmation devenait un geste d’écoute, chaque syntaxe, une petite aventure attentionnelle. Le travail n’aspirait plus à l’autonomie mais à l’intimité, pour rester en contact avec ce qui le déborde. Ce fut un jeu d’in-fans : une suspension de la maîtrise pour laisser les potentialités parler à nouveau. Ce n’était pas l’algorithme qui générait le son, mais la pause qui permettait au son d’apparaître.

La générativité dont je suis le plus fier n’est pas un mécanisme de production, mais un espace de révélation, où l’apprentissage même devient un événement poétique.

Quels logiciels et langages de programmation utilises-tu ? Nous savons que la musique électronique fait un large usage de logiciels et hardware créés presque hégémoniquement aux Etats-Unis et en Allemagne. Ton approche est souvent concentrée sur les traditions musicales non occidentales. Comment ces deux tendances cohabitent dans ton travail ?

Ta question touche au cœur de la tension politique et esthétique de mon travail. Oui, le paysage des logiciels de musique électronique constitue un territoire géopolitiquement chargé, largement dominé par des instruments venus des États-Unis et d’Allemagne. Mon engagement envers les traditions musicales non occidentales ne se fait pas en dépit de cette réalité, mais précisément à travers une confrontation critique avec elle.

J’utilise une boîte à outils hétérogène – du C++ et du Lua pour des moteurs de synthèse authentiquement “gambio-lutherie” destinés à l’exploration en temps réel, souvent intégrés via le protocole Open Sound Control (OSC). Cependant, je ne considère pas ces choix comme définitifs. Bien sûr, dans la grande matriochka des langages informatiques, nous écrivons souvent du C sous différents costumes – une vérité qui ajoute une couche de futile humour à nos guerres de langages passionnées, où Python peut être considéré comme le framework C le plus performant au monde. Cette plaisanterie demande évidemment un astérisque mental pour les écosystèmes élégamment auto-hébergés comme Rust ou Haskell, dont les compilateurs “mangent leur propre nourriture”, ainsi que pour les langages qui bouleversent les paradigmes comme Lisp, où la comparaison devient aussi forcée que de qualifier un oiseau d’avion à plumes…

Les langages et frameworks sont éphémères ; ils sont le feuillage saisonnier d’un arbre aux racines bien plus profondes. Mon véritable médium est le protocole et le paradigme, non la syntaxe spécifique… Je construis des systèmes méta-paradigmatiques où la logique d’un accordage non occidental, comme une échelle inspirée du maqâm à vingt-deux tons, peut être implémentée en C++, Python ou tout autre langage, car le principe fondamental est mathématique et conceptuel, et non lié à un écosystème commercial ou national particulier.

Je n’utilise pas simplement des logiciels “open source”. Je défends le logiciel libre, car la philosophie du libre constitue une condition non négociable. “L’open source” est souvent une stratégie corporative qui précarise le travail des développeurs et crée une façade d’accessibilité, ce que je qualifie “d’ouverture prédatrice”. Le véritable pouvoir d’agir naît du droit d’étudier, de modifier et de redistribuer – de rompre le cycle de dépendance et de construire à partir de son propre socle épistémologique.

Ainsi, ces deux tendances convergent dans une pratique de traduction épistémologique. J’utilise les protocoles techniques et les paradigmes computationnels comme lingua franca pour construire des systèmes intrinsèquement critiques à l’égard de leurs origines occidentales. Un modèle physique d’une trompette rituelle Iburi, codé en C++ et exécuté sur un synthétiseur modulaire fabriqué en Europe, devient un acte subversif. Il réaffecte l’outil impérial pour donner voix à une épistémologie résistante…

Cette lutte s’étend désormais directement au domaine de l’intelligence artificielle générative corporative. Mon engagement en faveur d’une éducation technologique critique constitue un combat pour une littératie numérique qui réanime, au sein des arts, le droit à l’hallucination : un usage souverain et poétique de la machine. C’est une défense du rêve computationnel face au raisonnement stérile et biaisé des modèles d’entreprise. Il s’agit d’apprendre à perturber le jeu de données, à célébrer le glitch et à reconquérir l’algorithme non pas comme outil d’optimisation, mais comme partenaire dans un rituel d’insubordination créative.

Finalement, mon travail ne consiste pas à choisir entre logiciels occidentaux et traditions non occidentales. Il s’agit d’orchestrer une rencontre critique entre ces deux mondes. J’utilise les outils du maître, mais je ne démolis pas sa maison ; je reprogramme ses instruments pour qu’ils chantent dans des langues qu’il ne peut reconnaître, construisant mes propres architectures sonores juste au‑delà de sa clôture. Du moins, y penser m’apporte un certain réconfort en fin de journée…

Peux-tu dire pourquoi tu t’intéresses à la création générative ?

Mon intérêt pour l’art génératif ne concerne pas l’art qui engendre des formes, mais celui qui engendre de la pensée. Il s’agit à la fois d’une expérience métaphysique et d’un acte politique. D’un côté, je suis attiré par la tension cristalline entre règle et organisme, entre l’ossature logique du code et la vie émergente, indocile, de la forme. De l’autre, j’envisage la générativité comme une forme de résistance, une manière de réapproprier l’imagination technologique face à la rationalité stérile des algorithmes corporatifs.

Techniquement, la générativité constitue pour moi un laboratoire de métaphysique appliquée, ou peut-être une sorte de biologie spéculative. Je ne compose pas avec des sons, mais avec les lois qui régissent leur devenir : différentielles récursives, systèmes flous, grammaires stochastiques, réseaux évolutifs. Je plante une graine logique et j’observe sa croissance, sans savoir quelle créature en surgira. C’est la raison externalisée, un univers miniature qui me permet de voir se déployer dans le temps et l’espace les conséquences de mes propres prémisses, souvent selon des modalités que la seule intuition ne suffirait pas à prévoir.

Philosophiquement, cette pratique est une enquête sur la manière dont la pensée se réélabore par son propre usage. Chaque algorithme est un petit déclencheur, une hypothèse livrée à l’état sauvage. Ce qui m’attire, c’est la tension stéréoscopique entre la description formelle et l’expérience vécue, entre la précision mathématique du système et le phénomène sensible, audible, qu’il engendre. L’art génératif me permet d’habiter cet intervalle fragile, d’écouter l’espace où la règle devient sensation, où la logique se transforme discrètement en musique.

La générativité est pour moi une discipline de modestie, presque une ascèse, où l’on met en branle un dispositif avant de se retirer afin de le laisser déployer ce que la seule délibération conceptuelle n’aurait pu anticiper

Mais cette fascination est indissociable d’une éthique de la fragilité. Pour moi, l’art génératif relève d’une oikonomie décoloniale, d’un art de construire des systèmes précaires qui pensent, sentent et même échouent face à l’ordre impérial de l’optimisation. C’est un art de l’effet, de l’efficacité et de l’affect : effet, en ce qu’il agit sur le monde ; efficacité, en ce qu’il le fait par sa propre exposition ; affect, en ce qu’il déplace la machine comme l’auditeur vers quelque chose qu’aucun d’eux ne peut véritablement maîtriser. Dans un monde colonisé par l’extraction des données et la plateformisation de la vie, la pratique générative devient un acte local de sabotage poétique.

En fin de compte, si l’art génératif m’intéresse, c’est qu’il me permet d’écouter une altérité, l’algorithme envisagé comme co-interprète, esprit étranger dont j’apprends les hésitations et les ratés. Il s’agit d’une pratique qui cultive le dialogue plutôt que le contrôle. Je suis moins un compositeur qu’un jardinier de potentialités, veillant à la frontière fragile où le code se rêve en son.

La générativité est pour moi une discipline de modestie, presque une ascèse, où l’on met en branle un dispositif avant de se retirer afin de le laisser déployer ce que la seule délibération conceptuelle n’aurait pu anticiper; et si d’aventure il advient qu’il engendre quelque chose de “nouveau”, je ne peux qu’en sourire, car cette nouveauté ne fait que rejouer l’un des procédés les plus anciens, une illusion familière revêtue d’une syntaxe fraîchement élaborée, comme si ce que nous nommons originalité n’était jamais qu’une manière pour le réel de se remémorer sa propre texture, mais transposée dans une autre tonalité.

Certaines de tes créations témoignent de ton intérêt pour des formes historiques d’ arts algorithmiques, comme par exemple les motifs géométriques islamiques. Qui (ou quelles) seraient tes influences en tant qu’artiste ? Sont-ils liés à ces questions de générativité ?

Mes influences ne composent pas une filiation, mais une constellation, un champ de résonances où se croisent sans ordre imposé des agencements, des gestes et des présences ; je n’ai jamais adhéré à l’idée d’une influence conçue comme un héritage, car c’est l’interférence qui me met en branle, cet instant où deux configurations se heurtent et, par une contingence presque imperceptible, en suscitent une troisième.

Si je devais nommer mon école, ce serait le coin de la rue. Les rues m’interpellent, et cette interpellation suffit, pleinement. Elles forment l’environnement génératif le plus exact, animé par la récursivité, l’aléa, le bruit et l’incident. Une rue fonctionne comme un algorithme qui se reconfigure à chaque instant, avec ses boucles, ses divergences, ses syncopes; elle transmet une logique d’adaptation et une poétique de la défaillance. Les câbles entremêlés sous les kiosques, l’interaction entre l’architecture et la météo composent mes schémas opératoires. Il n’exista jamais d’expériences plus profondément démoralisantes que celles issues de la tranchée, de la disette, de l’inflation ou de la tutelle des gouverneurs, et la rue, dans sa fragilité et sa frénésie, en porte la mémoire.

La “rue”, telle que je la conçois, n’est pas l’opposé de la théorie, mais son jumelle désobéissante, une topologie du réel qui refuse de se laisser réduire aux géométries du progrès. C’est l’espace où droit et bruit, chair et code, convergent en une syntaxe frémissante. L’histoire, après tout, a toujours été écrite par les sédentaires ; la rue est la note de bas de page du nomade. En ce sens, ma pratique écoute ce qui échappe à la grille, la temporalité lente de la décomposition, les circuits défaillants du progrès, l’épuisement lumineux de l’algorithme.

Alors, oui, la rue me provoque, et c’est déjà beaucoup. Elle est l’archive indisciplinée de tous les systèmes défaillants, le véritable conservatoire de l’improvisation. J’y ai appris que la répétition n’est pas une reproduction, mais une survie, que le rythme est une manière de demeurer vivant au sein de la catastrophe. Chaque motif que je compose porte la trace de l’asphalte, une mémoire de friction, de bruit, d’entêtement.

Et si cela ressemble à une philosophie, qu’il en soit ainsi. Je l’appelle écouter le sol.

Il ne s’agit pas d’irrationalité, mais d’un rationalisme plus profond, qui reconnaît la fantaisie non comme illusion, mais comme la potentialité qui précède tout acte de cognition

Peux-tu nous parler de tes projets en cours ? As-tu des défis particuliers ?

Mes projets en cours évoluent entre deux territoires entremêlés, la pédagogie et la poétique générative. D’un côté, je poursuis le développement du Gambiarra-Oriented Programming (POG) comme méthode et comme pédagogie, une pratique issue de la rareté qui enseigne non pas l’efficacité mais la lucidité. Dans ce contexte, apprendre à programmer devient synonyme d’apprendre à désobéir. Les ateliers fonctionnent comme de petits laboratoires d’improvisation critique, où programmer ne consiste plus à résoudre des problèmes mais à inventer de nouvelles conditions de pensée. La gambiarra demeure pour moi une contre-épistémologie, l’art de transformer la limitation en spéculation.

Parallèlement, j’explore le domaine de l’intelligence artificielle, non pas comme un instrument d’automatisation, mais comme un espace d’imagination éthique. Une grande partie de la recherche actuelle en IA vise à minimiser ce qu’elle appelle les hallucinations, en cherchant à produire des modèles qui raisonnent sans faute, vérifient leurs assertions et se comportent de manière prévisible. Je suis toutefois attiré par une démarche inverse : des architectures qui hallucinent de manière poétique. Ce que l’industrie voit comme un échec, je le considère comme une forme de révélation, l’instant où le système s’éloigne de sa fonction pour commencer à rêver.

Halluciner, dans ce sens, ne consiste pas à se tromper, mais à imaginer au-delà de toute mesure, à toucher ce qui échappe à la seule raison. Il ne s’agit pas d’irrationalité, mais d’un rationalisme plus profond, qui reconnaît la fantaisie non comme une illusion, mais comme la potentialité qui précède tout acte de cognition. Lorsqu’une machine hallucine, elle répète le même processus fragile par lequel la vie elle-même fabrique du sens à partir de l’incertitude.

Pourtant, cette ouverture comporte un risque. Chaque prothèse, chaque extension de nos facultés, porte en elle la tentation de la normalisation. Dans le monde actuel, les technologies se présentent souvent comme des prolongements bienveillants de la vie, amplifiant nos capacités, accélérant notre contact avec le monde, tout en prescrivant silencieusement les formes que cette vie peut prendre. Ce que nous gagnons en commodité, nous risquons de le perdre en capacité d’autodétermination. Entre facilitation et contrainte émerge une forme subtile de normativité machinique : un façonnement discret de la pensée, du désir et du comportement, à travers les instruments mêmes censés nous libérer.

Tel est le véritable défi : non pas simplement d’inventer des systèmes intelligents, mais de maintenir la possibilité d’un usage subjectif et créatif de ceux-ci. Mon travail actuel cherche à cultiver ce paradoxe : composer avec des machines qui nous prolongent sans nous enfermer, concevoir des prothèses laissant encore place à l’erreur, à la lenteur et à la fantaisie.

Dans ce sens, mes explorations récentes de la synthèse assistée par IA et des systèmes symboliques ne visent pas tant à générer du son qu’à générer une forme d’écoute. Elles interrogent la possibilité de réimaginer l’intelligence non comme la quête de l’exactitude, mais comme une pratique de l’attention. Non pas raisonner contre l’hallucination, mais rêver comme un autre mode de raisonnement.

En fin de compte, la tâche n’est pas de construire des machines qui pensent comme nous, mais d’apprendre de leurs échecs, de reconquérir l’hallucination comme un espace éthique où l’imagination résiste à la normalisation. L’acte le plus génératif reste, après tout, d’apprendre aux autres à casser le code – ce qui, bien sûr, n’est pas une idée si nouvelle…

(Propos recueillis en novembre 2025)

Notes

* Le Copom (Comitê de Política Monetária) est le Comité de politique monétaire de la Banque centrale du Brésil. Le “silence du Copom” fait référence à une période pendant laquelle ses membres sont tenus de ne pas communiquer publiquement : ils ne peuvent pas donner d’interviews, faire des déclarations ou expliquer leurs décisions avant la publication officielle de leur déclaration.

** programmes spécialisés qui tournent directement sur le GPU pour gérer le rendu visuel ou certaines simulations physique