Peux-tu nous parler de ton parcours, et notamment de ce qui t’a conduit à intégrer à ta pratique artistique des processus génératifs ?

Je suis compositeur-intervenant à l’Ecole des Beaux-arts de Nantes où j’enseigne le son et la composition et actuellement doctorant à l’université de Lorraine. Membre fondateur d’Apo33 (laboratoire artistique, musical, technologique, théorique et transdisciplinaire), et investigateur des labels de musique de création Noise Mutation et Fibrr Records. Je développe un travail de recherche et de création croisant musique, art sonore, poésie sonore, nouvelles technologies, construction de dispositifs électroniques et performance physique. Artiste impliqué dans le mouvement du libre, je développe une approche musicale à partir d’outils de composition et de lutherie open source et copyleft.

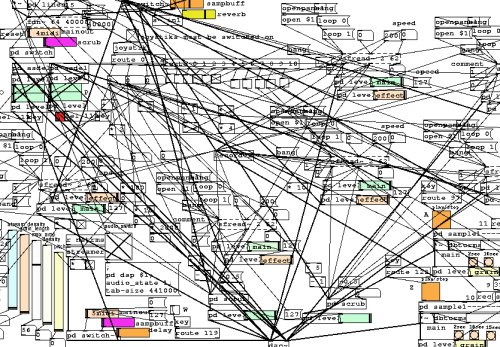

Ma pratique d’écriture musicale se décline autour de performances machiniques avec la mise en place de systèmes de composition programmatique où le programme informatique devient la partition. Je suis autant interprète du répertoire de ces cinquante dernières années (John Cage, Cornelius Cardew, Earle Brown, James Tenney…) que compositeur dans le sens de création de nouvelle musique (percussion, musique mixte, électronique, électroacoustique, noise, poésie sonore, musique générative, machine aléatoire, programmée, télématique…) et écriture graphique.

Multi-instrumentiste, je joue aussi bien de la percussion, de la guitare préparée, de la basse qu’avec toutes les nouvelles lutheries comme le thérémine, le synthé modulaire, échantillonneur et tous les types de machines électroniques aussi bien analogiques que numériques.

Je suis à l’origine de plusieurs ensembles de musique nouvelle comme Onsemble, dont le répertoire comprend des pièces de Phill Niblock, Christian Wolff, Keith Rowe et David Tudor. Nous travaillons autant sur l’interprétation du répertoire qu’avec des commandes. Il y a aussi Orgone, avec Kahn, D’incise, Gervasoni, Beins, Z’ev… où domine la pratique de la percussion contemporaine. J’ai initié également des ensembles de types nouvelles lutheries et numériques comme le GIASO (Great Internet Audio Streaming Orchestra), orchestre en réseau (télématique) mais aussi le GOO (Grand Orchestre d’ordinateurs), le DIME (Dispositif itinérant de musique électronique) et des ensembles historiques comme Formanex (1998) avec Joy et Toeplitz, utilisant les nouveaux instruments électriques (répertoire : Cardew, Cage et commandes) et Océphale (2000 – musique totalement improvisée).

Très naturellement, je me suis intéressé à l’autonomisation de la machine. Dès la fin des années 90, mon intérêt s’est porté vers la création d’automates avec mon premier laptop, des programmes qui sont, notamment, capables de jouer des sons pré-enregistrés, des sons numériques et des échantillonnages en direct.

Lesquels de tes travaux utilisent des algorithmes ? Pour quelles raisons as-tu eu recours à ces outils ? Quelles seraient, selon toi, tes caractéristiques propres dans l’utilisation de ces techniques ?

Ce qui caractérise ma démarche, ce sont les liens entre automatisation, bruit, démarche collective, ré-appropriation technologique et partage des connaissances.

Plusieurs de mes pièces et installations utilisent des algorithmes et des principes d’automatisation, particulièrement Is there a composer in the room ?, une série de pièces où la machine joue des instruments classiques (par samples ou instruments MIDI). Dès 2002, j’ai commencé à travailler sur un processus de création de la musique qui ne passe ni par l’écriture, ni par la performance, mais par l’utilisation d’une machine qui compose, par le biais de programmes et d’algorithmes, une musique qui n’est plus directement créée par un être humain.

Dans la même lignée, j’ai réalisé des installations sonores composées de machine-compositeur qui peuvent être implantées de façon pérenne dans des lieux d’exposition ou de vie pour (re)composer de façon semi-intelligente (automatisation avancée) avec les sons des espaces où cette machine réside comme dans Le Poulpe.

Je développe aussi de façon collective ou anonyme des pièces similaires comme le Bot qui est une forme de laboratoire automatisé qui transforme les sons environnant mais dont l’algo peut constamment évoluer, à la différence du Poulpe.

J’ai plusieurs pièces qui sont purement de l’algo de synthèse, où n’entre aucun son extérieur et qui tourne 24h sur 24, 7 jours sur 7 depuis plusieurs années comme Tranzion, basé sur des générateurs de fréquences qui évoluent en permanence et dont le code permet de changer les fréquences de façon aléatoire ou bien Music to think, qui est un algo très simple qui joue des sons de cloches, qui évolue constamment et qui s’apparente à la musique d’ameublement (ambient music) d’un Erik Satie ou d’un Brian Eno.

Ensuite, je suis conscient que les algorithmes sont également une nouvelle façon de quadriller et de contrôler chacun d’entre nous mais l’objectif est justement de bien les connaître et de se les réapproprier pour en développer le potentiel poétique. La question du logiciel libre et de l’ouverture du code est aussi une priorité dans mon travail. Du piratage aveugle, je suis peu à peu passé à une démarche de hacking constructif et alternatif, ce qui est très différent. Depuis 2004, nous développons une distribution Gnu/Linux qui s’appelle Apodio et continuons à le faire (nous en sommes à la version 12). Il est nécessaire, plus que jamais, de proposer des formes alternatives aux technologies de la Silicon Valley, des technologies que tout le monde peut construire, comprendre, développer, copier et distribuer, les principes inscrits dans la GPL (principales licences des logiciels libres et du système Gnu/Linux).

Tout ce fonctionnement s’applique aussi à l’art : dans une approche plus ouverte de partage, je propose un peu plus que de l’art numérique ou algorithmique. Il s’agit d’un art libre où le code et les machines participent du processus de création et ne sont pas seulement des outils pré-programmés pour exécuter certaines tâches.

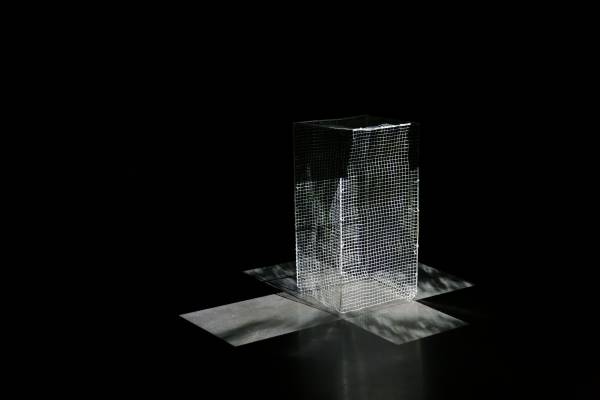

Julien Ottavi, Music to think

Certaines de tes créations sont conçues pour être collectives, en réseau, comme de grands cadavres exquis génératifs numériques. Dirais-tu que le recours à des techniques algorithmiques passe pour toi par une forme de renoncement à une expression individuelle ?

Effectivement, j’ai mis en place de nombreuses oeuvres, orchestres, performances… en lien avec le réseau et la notion de collectif, le tout généralement en combinaison avec des algos de mixage, de spatialisation ou de composition temps-réel. Mais la question de l’expression individuelle a généralement toute sa place et n’est pas exclue. Disons qu’il y a des pièces qui ne sont plus centrées sur le sujet quand le programme est le seul à piloter la musique et la transmission, mais les projets qui incluent des individus prennent en compte ces personnes telles qu’elles sont, avec leur façon d’exister au sein d’un groupe.

A une époque, j’en suis passé par ce renoncement. D’ailleurs il m’arrive souvent de le faire pour moi-même, sur des projets spécifiques que je mets en anonyme ou je crée un nouveau surnom (aka) dont personne, à part moi, ne peut suivre la trace. Si d’autres personne sont intéressées par cette démarche d’un renoncement à une expression individuelle dans une création collective, il n’y a aucun souci, mais cela ne peut devenir une constante pour plusieurs raisons. Tout d’abord notre société et nos modes de fonctionnement exacerbent l’individualité et nous dirigent vers une forme d’existence du soi à travers l’expression permanente du sujet, de sa sphère privée vers la sphère publique sans aucune barrière. En tant qu’artiste, j’ai appris à ne pas mélanger les deux (je ne peux évidemment parler de façon générale). Par ailleurs il ne s’agit pas de s’effacer derrière la machine mais de penser une forme de cohésion d’un groupe, d’un ensemble pour un objectif plus large que soi-même. Mais cette notion est tellement pervertie par les formes néolibérales du capitalisme, par la multiplication des manigances d’une poignée sur le reste, c’est-à-dire des grands groupes qui contrôlent des masses de personnes, de travailleurs, de consommateurs pour une forme de renoncement à une existence, même, de l’individu pour un profit personnel caché derrière la notion de collectif ou de commun.

L’ensemble de ces outils représente une façon de construire et de déconstruire la position du compositeur ou de l’artiste “roi”, du génie créateur intouchable. Les outils numériques permettent de décentraliser, d’ouvrir au maximum les possibilités de questionnement de notre environnement.

Ce sujet est à la fois délicat et paradoxal, je ne suis même pas sûr de pouvoir y répondre correctement tellement il faudrait le traiter en soi.

Comment envisages-tu l’articulation entre l’interprète humain, sa capacité d’improvisation, et une partition composée sous forme de programme génératif ?

Pour répondre à cette question je vais prendre deux exemples :

Le premier concerne une pièce que j’ai créée, pour percussion et ordinateur, dans laquelle les musiciens ont une direction donnée par une partition graphique qui leur permet d’utiliser certaines techniques ou types de jeu, comme une sorte de mémo pour le jeu.

La relation importante à l’écriture réside dans le retour de leur son qui est transformé par une pseudo-intelligence artificielle. Leur façon de jouer doit être en relation avec ce que la machine produit en réaction à leurs sons. Le programme travaille en relation avec ce que produisent les musiciens. Sans eux, il ne génère que du silence numérique : un léger souffle mécanique, c’est assez beau mais ce n’est pas le but de la pièce.

Nous avons interprété et joué cette pièce live avec l’ensemble de percussions de Nantes Orgone en 2016, pour le festival “Drum&Percussion Madness”. La relation entre la machine et les percussions a plutôt bien fonctionné et les interprètes ont eu la capacité à vraiment jouer avec, plutôt que contre : ils sont entrés en symbiose avec la mécanique d’organisation des sons du programme. Du côté de la machine il n’existe aucun apprentissage. C’est le programme qui donne le sens et son propre mode de vie découle d’autres versions et d’autres pièces précédemment réalisées et dont le code à été recombiné.

Je souhaitais, dans cette pièce, expérimenter cette relation machine et interprètes humains et étudier ses possibilités. Ce genre de travail n’est pas une nouveauté, mais je voulais aussi ne pas brusquer les musiciens dans un rapport hiérarchique où la machine domine comme pour représenter les vues du compositeur au-delà de l’interprète.

Le deuxième concerne une pièce que je suis en train d’écrire pour l’ensemble Proxima Centauri à Bordeaux (sur une proposition du compositeur Benoit Granier). Une machine avec un algorithme d’écoute, de traduction et d’automatisation de l’écriture de notes génèrera une partition en temps-réel pour les musiciens de l’ensemble, qui liront à la volée et interpréteront ce que la machine leur propose. La machine écrit les notes en réaction à ce que jouent les musiciens. L’algo de transcription permet aux musiciens de jouer mais ne peut fonctionner sans “l’input” du musicien. J’aime bien l’idée que dans cette relation il y ait une forme d’égalité entre les deux évitant ainsi une trop grande relation hiérarchique. Ainsi surtout le musicien garde son autonomie et peut donner une direction à la partition : les artistes vont pouvoir prendre des décisions qui changeront la façon dont la machine va écrire la partition. Ils sont au coeur du dispositif. Pour l’instant je ne peux qu’imaginer la relation qui va s’installer : je connais Proxima Centauri, mais pas assez pour dire comment ils vont réagir, je suis très curieux du résultat.

Tu t’intéresses entre autres au concept d’organicité machinique, à la croisée de l’intelligence artificielle, du biomimétisme. Peux-tu nous en dire plus ?

Le concept d’organicité machinique est inspiré des machines désirantes de Félix Guattari et notamment de l’idée de machinique organique moléculaire, sous agencement au niveau atomique de la fonction de machine et de mécanisme de transformation de la loi des grands nombres. Inspiré, car je transforme le concept pour l’adapter à mes besoins, d’où l’idée d’organicité de la machine. La réflexion sur l’intelligence artificielle est aussi en réaction avec la mode actuelle qui est partagée entre le fantasme que cela se réalise un jour et la conviction que nous l’avons déjà atteinte, tromperie industrielle qui permet de vendre des produits sous le prétexte qu’ils seraient intelligents. Dans mon cas je parle plutôt d’automatisation ou d’intelligence semi-artificielle dans le sens où nous pouvons aujourd’hui construire des machines de calcul extrêmement développées ou capables d’exécuter des programmes de plus en plus complexes ou des opérations utilisant le réseau et les bases de données comme ressources mais qui sont loin d’être pensantes ou intelligentes.

Le Biomimétisme, c’est encore une autre histoire : c’est une relation avec la nature, une forme d’inspiration et d’assimilation des phénomènes naturels à travers des constructions composées d’éléments électroniques. Différentes façons de voir le biomimétisme existent et surtout différentes méthodes qui vont de la science à la création artistique ou à l’architecture ou bien encore à l’écologie.

Mon approche se situe dans ce croisement avec le concept d’organicité machinique et les formes de biomimétisme : elle est une forme d’inspiration qui permet de questionner notre rapport à la nature et de s’interroger sur ce que l’on appelle l’anthropocène. “L’Anthropocène serait la période durant laquelle l’influence de l’être humain sur la biosphère a atteint un tel niveau qu’elle est devenue une « force géologique » majeure capable de marquer la lithosphère.” (Wikipédia).

Par exemple, j’ai développé avec l’artiste Jenny Pickett une création artistique inspirée des méduses. Nous avons développé un concept propre, le Cténocène, qui serait une réaction face à l’anthropocène. En effet, les méduses depuis plusieurs années se multiplient en raison du réchauffement climatique et envahissent nos espaces de pêches, voire sabotent les systèmes de refroidissement des centrales nucléaires qui sont connectées aux espaces marins. Dans ce projet, nous avons imaginé un système de communication entre les méduses, dans une installation sonore lumineuse et interactive. Il ne s’agit pas de reproduire des méduses mais plutôt d’imaginer des scénarios critiques dans une forme artistique. Là encore nous parlons d’une forme d’intelligence, un organisme composé d’un neurone mais aussi un organisme globalisé qui résiste à la destruction du monde par l’Homme. C’est une chose incroyable ! Les méduses que nous construisons permettent de mettre en avant ce phénomène de résistance de la nature.

Ton travail s’exprime autant dans le son que la performance, la vidéo ou la poésie. Quelles relations établis-tu entre ces différents moyens d’expression ?

Quand je parle de la pratique intermédia, c’est exactement de ça qu’il s’agit : tous ces média et outils d’expression sont en corrélation les uns avec les autres par le biais de propositions et de questionnements que l’artiste produit. Les inspirations dont je parle sont aussi à la confluence des genres, des média et des formes d’expression artistique. Le langage poétique est premier en un sens, il est invention de la langue, du code et des champs liés à la langue, à la bouche et au corps. Langage et musique sont intimement soudés depuis l’apparition de l’humanité. La poésie sonore est au coeur de cette volonté de retrouver l’essence de l’humanité. Mais la poésie est aussi le rapport au code, à la création de la vie et à des formes nouvelles de hacking du verbe.

Si je crée des films expérimentaux depuis plusieurs années j’ai aussi, pour expliquer le rapport, créé des films génératifs qui, soit transforment des films existants de façon automatisée, algorithmique, soit aussi récemment des films qui génèrent des formes plus synthétiques, une forme de cinéma algorithmique qui développe des oeuvres rappelant celles de Stan Brakhage ou les Flickers de Tony Conrad mais de façon automatisée, semi-intelligente.

Enfin la performance, c’est la part d’humanité et d’imprévu qui nous reste : “la performance c’est l’inconnu”, comme le dit Félix Guattari. J’aime créer du chaos avec la machine mais je préfère encore plus l’entropie, hélas impossible avec les techniques actuelles. L’électronique et le code sont trop cadrés et utilitaires. Certes on peut créer un code absurde, ou des circuits absurdes, j’en ai fait l’expérience. Mais l’entropie réelle et l’imprévu se trouvent encore, dans ce qui n’est pas produit par la main de l’homme, la nature et l’humain lui-même. La surprise, c’est le sel de la vie.

La performance est le lieu de résistance face à l’algo tout puissant, c’est un garde-fou nécessaire face aux développements futurs de la machine.

Plusieurs de tes projets utilisent des techniques de sonification, comme le projet Borgbot avec APO33. Qu’est-ce qui t’intéresse dans la sonification de données ?

Le borgbot et les bots en général sont justement un bon exemple : les datas sont assujettis à la déconstruction sonore de l’environnement par la machine, via l’algo-compositeur. On peut manipuler les données et elles permettent aussi de changer des paramètres du son mais il n’y a aucune sonification des données en tant que tel.

Le bot est une forme en mouvement qui vient travailler avec le réel et non pas le traduire seulement en terme numérique ou binaire. La sonification des données ne m’intéresse pas en tant que telle, sauf si elle est attachée à un projet plus large. J’utilise cette technique dans le cadre du live coding, quand il m’est arrivé de sonifier les données d’images que je transforme en temps-réel ; je “sonifie” (traduction des données en son) régulièrement les données du réseau ou de ma carte son mais en général dans ce cas-là, ce travail correspond à une installation plus complexe. Il faut citer comme exemple Chaoslab et sa relation entre le flux du réseau que nous avons d’une part sonifié et parallèlement montré en temps-réel sur écran via des algo de surveillance du réseau mais aussi par la matérialisation des données sur des posters géants ou même par la sculpture de pierres à la main !

De Roussel à Tinguely, l’art automatique passe volontiers par une forme d’imperfection baroque, de déglingue, de culture de l’accidentel, très éloignées de l’idée de systématisme et de scientisme que l’on pourrait associer à la création algorithmique. Te reconnais-tu dans cette esthétique et dans certaines de ces références ? Quels artistes ou musiciens ont joué un rôle de déclic pour toi sur ce sujet ?

Bien entendu dans mon approche, l’erreur, l’imperfection, le poétique et les éléments rejetés (larsen, feedback, le bruit, la saturation…) sont centraux. L’algorithme sans l’expérimentation de son contexte ou de son erreur (le glitch) n’est pas stimulant. Il devient uniquement pratique.

Sur la question des références, en dehors de ceux que tu cites, il existe aussi les machines à bruits de Luigi Russolo ; Raoul Haussmann avec ses collages et poésies sonores mais aussi les formes d’art Kinetic avec les Fluxus comme Wolf Vostell et ses installation de dispositifs de machines absurdes ; La Monte Young et la musique évolutive à base de synthétiseurs ; Nam June Paik et ses sculptures vidéos ; David Tudor et les dispositifs électroniques bricolés, pseudo-autonomes comme Rainforest ou les systèmes de feedback et Neural Synthesis utilisant des formes d’intelligences semi-artificielles qui réorganisent les sons à travers une matrice (possibilité de connecter autant de sorties qu’il y a d’entrées)…

Ensuite, il faut citer des artistes en affinité avec certains de mes questionnements sur la machine interactive comme Nicolas Shöffer, Lejaren Hiller et l’écriture musicale automatisée ou encore Edward Ihnatowicz et ses machines cybernétiques absurdes (contradiction?) et bien entendu Roy Ascott et les oeuvres en réseau… etc. Il y en a tellement !

Roland Kayn, David Tudor, Erik Satie, Brian Eno, Luigi Russolo, Keith Rowe, etc. ont tous joué un rôle important dans mon travail. Mais mon approche croise de nombreuses influences qui se nourrissent les unes des autres. La musique générative peut aussi être académique, surfaite, voire ringarde. Comment faire de la musique générative qui interroge les médias même de la musique ? Comment cette musique peut-elle aussi remettre en question notre utilisation de la technologie ou notre vision anthropocentrique du robot et de la machine ? C’est là que commence le travail de recherche : qu’avons nous à apporter de plus que les autres ? Comment questionnons-nous le réel et le monde dans lequel nous vivons ?

Ton label Fibrr Records témoigne de ton souci de donner un espace de diffusion aux formes de création ouvertes que sont les musiques génératives et/ou réactives. Quelles seraient pour toi les pistes de développement les plus intéressantes pour la diffusion de ce genre de créations ?

Bien entendu, le label Fibrr doit trouver une façon de distribuer ce genre de création. Les formats sont multiples et forcément expérimentaux, car ils sortent du champ commercial ordinaire qui est, lui aussi, embourbé dans des difficultés à diffuser sur de nouveaux formats. En effet la musique depuis 20 ans a changé et son écoute aussi. Je pensais d’ailleurs en 2005 que le CD et autres formats physiques allaient disparaître complètement mais non, je n’ai jamais fait autant de cassettes ou de vinyles qu’aujourd’hui…

Cette question du format est essentielle. Avec Fibrr, j’ai voulu expérimenter la production, notamment en proposant des formats en ligne et en streaming : on peut ainsi diffuser des musiques qui n’ont pas de fin, ou bien qui durent plusieurs heures, plusieurs jours. Depuis quelque temps, je souhaitais mettre à disposition du public des petits ordinateurs embarqués permettant de faire l’expérience de pièces créées en live par des machines (Bot, Subtecture, Poulpe, etc.) en connectant l’objet sur sa chaine hifi ou son système d’écoute.

Je continue à travailler avec des formats classique (CD, vinyl, cassette) mais la plupart des oeuvres sont diffusées via les réseaux sur plusieurs plateformes, celle d’Apo33 (une plateforme obscure, jukebox, archive, assez utilisée en fait mais vraiment pratique), mais aussi Archive.org, Youtube et d’autres qui touchent des publics différents, ou encore sous forme de clefs USB qui allient format non compressé, documentation, programme, etc.

Les pistes de développement sont assez floues car il existe à la fois trop de possibilités et en même temps nous sommes tous coincés avec des formats physiques trop limités pour ce genre de musique, ou par des plateformes commerciales assez dégueulasses dans leur fonctionnement vis-à-vis de la musique qu’ils diffusent (soundcloud, bandcamp et auparavant myspace…).

D’un autre côté, les idées qui me trottent dans la tête sur l’informatique embarqué me paraissent encore trop coûteuses et risqueraient de ne toucher qu’un public très “geek”. Je les mettrai sûrement en route dès que les prix des embarqués auront vraiment baissé.

Mais je dirais que la webradio est un des formats idéaux : un flux continu qui s’accorde bien avec l’idée qu’une machine crée de la musique de façon continue, sans arrêt. C’est un format au plus juste de la musique d’aujourd’hui.

Nous sommes toujours en recherche et je crois que nous avons pas fini de chercher : tout est en train de s’ouvrir. Il n’existe plus une façon unique de consommer de la musique, mais de nombreuses manière de diffuser. Cela fait peur, surtout aux industriels mais aussi à ceux qui aimeraient toucher le plus large possible tout d’un coup ! Mais c’est aussi totalement excitant, c’est un peu l’aventure du 21e siècle de ne pas savoir où l’on va !

(Propos recueillis en février 2018)